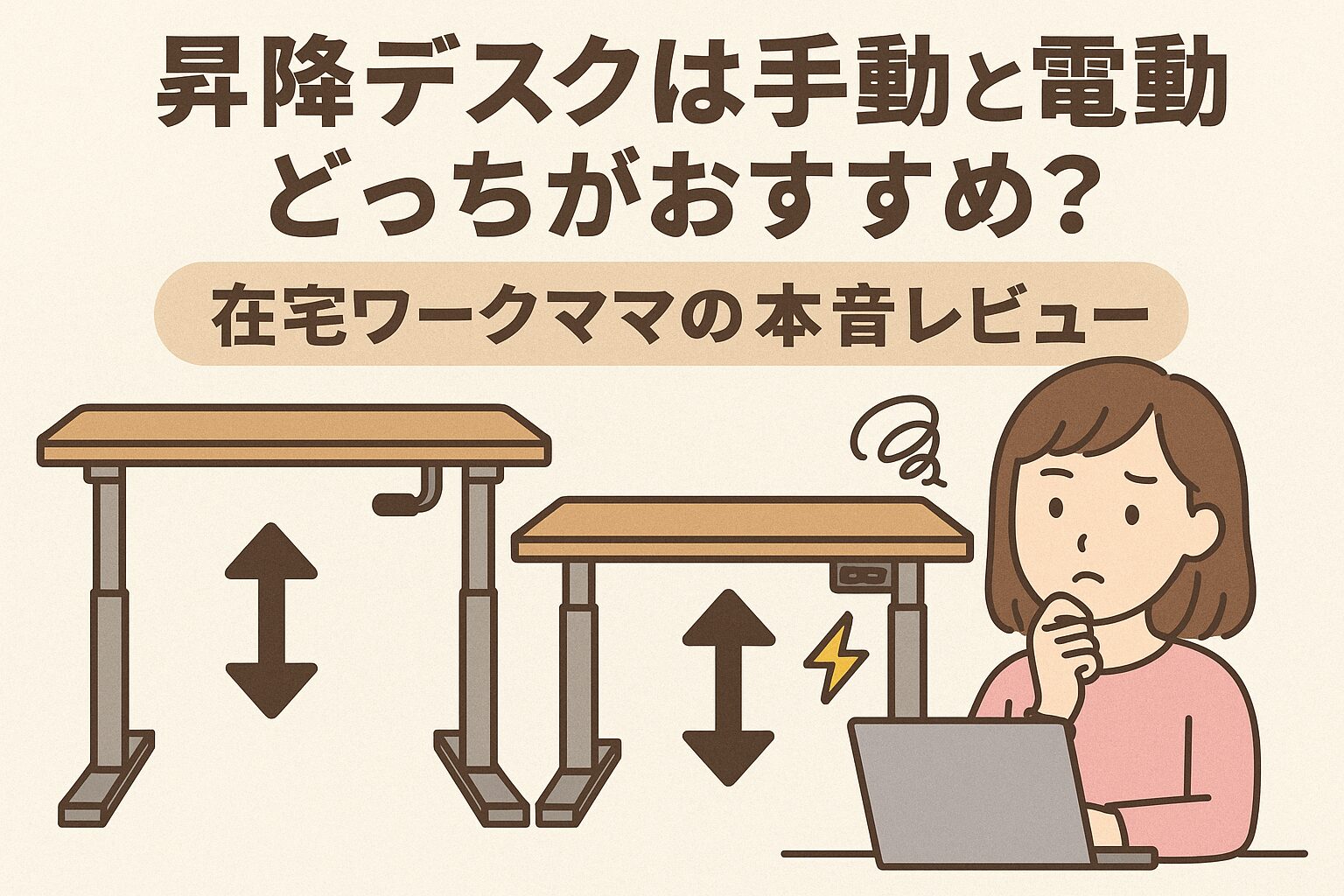

在宅ワークを毎日のように行うなら手動よりも「電動式昇降デスク」がおすすめです。

ボタンひとつで高さを変えられるので、立ち作業と座り作業をスムーズに切り替えられ、姿勢の改善や作業効率の向上につながりやすくなります。

ただし、コストや設置場所の自由度を重視するなら「手動式」をおすすめします。

特に最近のガス圧式タイプは、軽い力で高さを調整できるため、女性でも扱いやすく、価格も1〜2万円台と手頃です。

実際に私自身も「まずは試してみたい」という気持ちから、ガス圧式の昇降デスクを導入しました。

電源不要でどこにでも置ける点や、手頃な価格でスタートできる安心感は大きなメリットです。

ただし、使ってみて「昇降の回数が少なくなりやすい」「頻繁に高さを変えたい人には不向きかも」と感じる部分も正直あります。

この記事では、手動式昇降デスクを実際に使ってきた経験も交えながら、手動と電動の違いをわかりやすく比較し、それぞれに合う人・合わない人を解説します。

そのうえで、在宅ワーク中心の人には電動式が、使用頻度が低い人やコスト重視の人には手動式が向いている理由を紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね。

在宅ワーカーに人気の電動式昇降デスクといえば「FLEXISPOT」。

静音モーター・高さメモリ機能・耐荷重125kgとスペックも十分あります。

口コミ評価も高く、長時間のパソコン作業を快適に支えてくれると評判です。

昇降デスクは手動と電動どっちがいい?

結論から言えば、毎日の在宅ワークで快適に使いたいなら電動式がおすすめです。

ボタンひとつでスムーズに高さを変えられるため、作業効率が上がり、体への負担も減らせます。

ただし、手動式にも以下のような魅力があり、ライフスタイルによっては十分に選択肢となります。

- 価格が安い

- 電源を選ばない

- 構造がシンプルで壊れにくい

一見すると「高さを変えられる」という点では同じですが、実際に使ってみるとその差は想像以上に大きいものです。

価格帯、操作性、静音性、耐久性、さらには設置場所やデザインまで考えると、手動と電動の特性はかなり異なります。

特に在宅ワークが日常化している私のような40代主婦は、デスクの使いやすさが仕事の効率や体への負担に直結します。

「座りっぱなしの疲れを軽減したい」「子どもがいるから静かに操作したい」「価格はできるだけ抑えたい」など、重視するポイントは人それぞれです。

ここでは、手動式と電動式それぞれの特徴を掘り下げ、どんな人に向いているのかを具体的に見ていきましょう。

手動式昇降デスクの特徴とおすすめタイプ

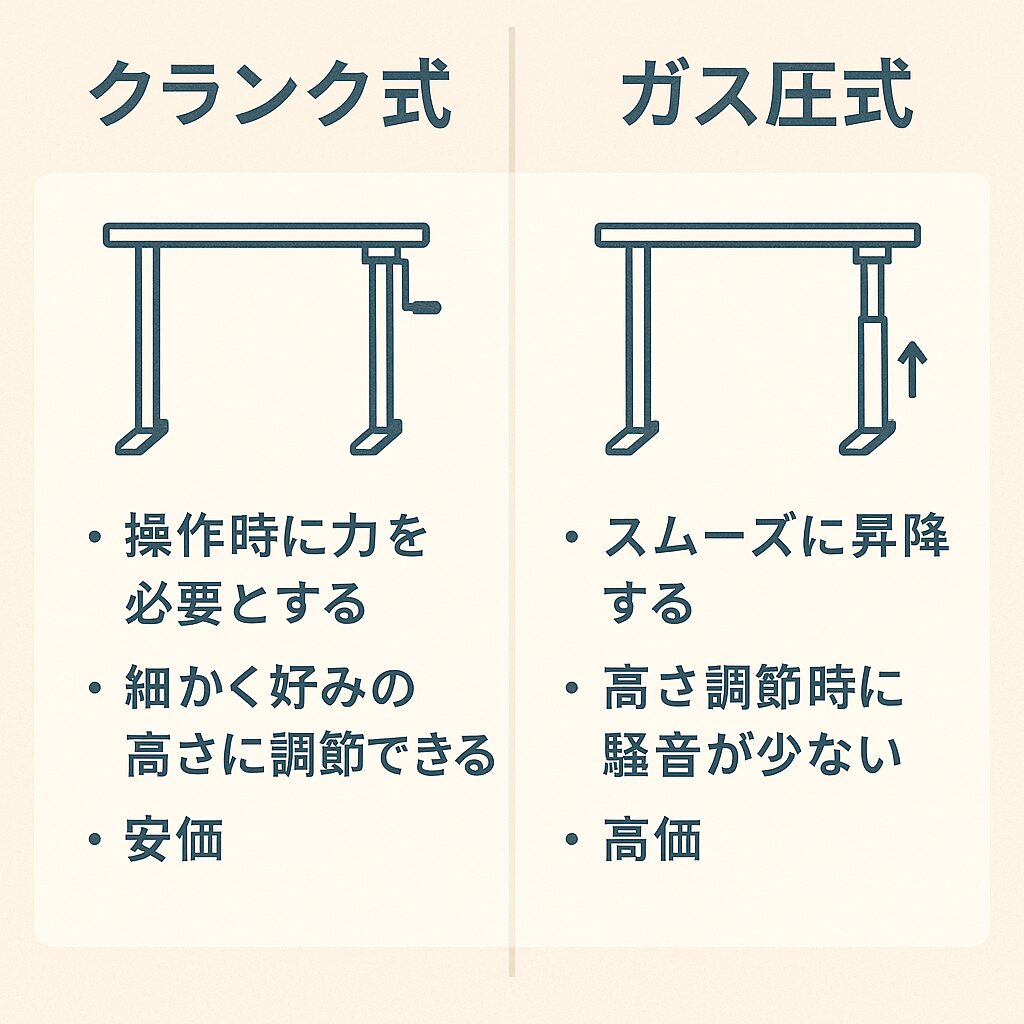

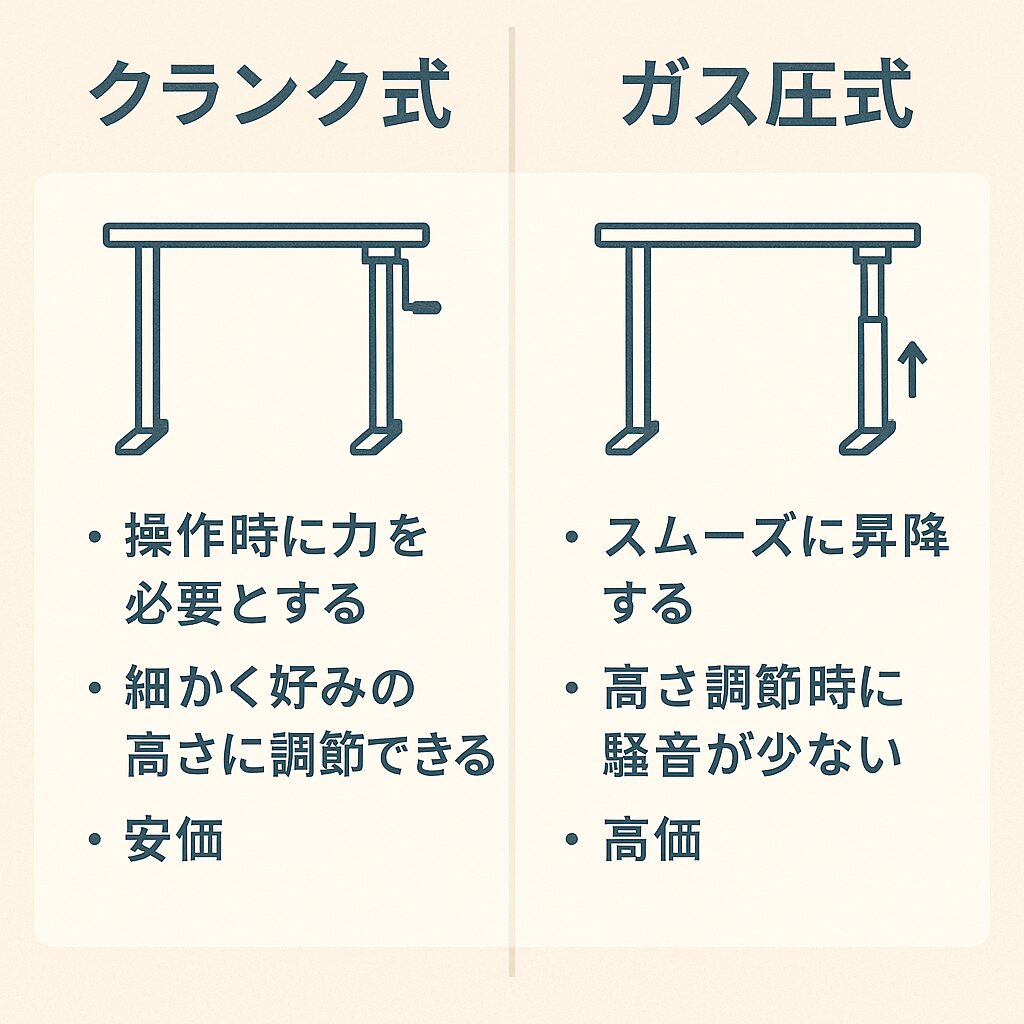

手動式昇降デスクは、レバーやハンドルを操作して高さを変える仕組みを採用しています。

構造がシンプルで電源を必要としないため、設置場所を選ばず、価格も1〜2万円台と比較的手頃です。

初めて昇降デスクを試したい人や、サブデスクとして使いたい人に人気があります。

ただし、手動式の最大のデメリットは操作に力がいることです。

特に机上にモニターやプリンターなど重量のある機材を載せたまま昇降させると、クランク操作に力が必要になり、面倒に感じてしまうこともあります。

その結果「最初は高さを変えていたけど、だんだん固定デスクのように使うようになってしまった」という声も散見される状態です。

それでも「基本は座り作業、たまに立って作業したい」程度のニーズなら、手動式は十分役立ちます!

こちらは私が実際に使っている手動式昇降デスクのレバー部分です。

最近はガス圧式でワンタッチに近い操作感のモデルも登場しており、力に自信のない人でも扱いやすくなっていますよ。

実際、私もガス圧式を使っていますが、負担なく高さ調節ができています!

例えば、ノートPC中心で作業する人や、短時間だけ立って使いたい人には、天板サイズがコンパクトなガス圧式モデルが向いています。

移動も簡単で、リビングや寝室などシーンに応じて使い分けられるのも魅力です。

手動式にも様々なタイプがありますので、どんな商品があるのか1度チェックしてみるのがおすすめですよ。

特に楽天は口コミが多いので、利用者の声がとても参考になります。

私も楽天で商品を比較してから購入しました。

電動式昇降デスクの特徴とおすすめタイプ

電動式昇降デスクはモーターを内蔵し、ボタンやタッチパネル操作で高さを変えられるタイプです。

多くのモデルにはメモリ機能が搭載されており、「座る高さ」と「立つ高さ」をあらかじめ登録しておけば、ワンタッチで自分のベストポジションに切り替えられます。

これにより、毎日の昇降操作がまったく苦にならず、自然と「座る・立つ」の切り替えが習慣化しやすくなるんです。

また、近年の製品は静音性も大きく進化しており、40〜50dB程度の騒音に抑えられているモデルが多く登場しています。

これは図書館の静けさに近いレベルで、早朝や夜間の使用でも家族に迷惑をかけにくい仕様なんです。

一方、価格は2〜6万円台と幅広く、モーターの数や脚部の構造によって差が出ます。

耐荷重や昇降スピードもモデルによって異なるため、スペックを比較して自分の用途に合ったものを選ぶ必要があります。

「毎日複数回、座りと立ちを切り替えて使う」「仕事の効率を最大化したい」という人には電動式がベストな選択肢です。

デザイン性も高く、木目調の天板やコの字型の脚を採用したモデルなど、インテリア性を重視するユーザーからも支持されています。

在宅ワーカーに人気の電動昇降デスクです。

静音モーター・高さメモリ機能・耐荷重125kgとスペックも十分。

口コミ評価も高く、長時間作業を快適に支えてくれます。

手動式と電動式を5つの比較ポイントで徹底検証

昇降デスクを選ぶときに「手動か電動か」で迷う人は多いですが、最終的に決め手となるのは「自分が何を重視するか」に尽きます。

では具体的にどこを基準に比較すればよいのでしょうか。

ここでは、以下5つの視点から手動式と電動式を徹底比較していきます。

- 価格

- 操作性

- 音の静かさ

- 耐久性

- サイズとデザイン性

それぞれのポイントを理解することで、自分のライフスタイルに合った選択がしやすくなるはずです。

単に「安いから手動」「便利そうだから電動」と感覚で決めてしまうと、買ったあとに「思ったより昇降が大変だった」「音が気になる」といった後悔につながりかねません。

特に在宅ワークが日常化している主婦層にとっては、昇降のしやすさや静音性、デザイン性は毎日の生活リズムや家族との関わりにも直結する要素です。

5つの比較ポイントを詳しく見ていきましょう。

① 価格:手動は1〜2万円台、電動は2〜6万円台が主流

まず多くの人が気になるのが「価格」ですよね。

手動式昇降デスクの魅力は、なんといっても価格の安さです。

シンプルな構造のため、1〜2万円台で購入できるモデルも数多く販売されています。

学生や一人暮らしの人、あるいは「まずは試してみたい」という人にとって、導入しやすい価格帯だといえます。

一方、電動式はモーターや制御ユニットが搭載されるため、価格は2〜6万円台と幅広く、基本的に手動式より高めです。

ただし、価格差がそのまま快適性の差に直結するのも事実です。

例えば、電動式なら高さを変える操作に数秒しかかからないため、立ち座りの切り替えを習慣化しやすく、結果的に「健康維持」や「作業効率の改善」につながる可能性があります。

価格だけで見れば手動式が圧倒的に有利ですが、長く使うなら電動式に投資する価値は十分ありますよ。

特に在宅ワークで一日8時間近く机に向かう人にとっては、利便性にお金をかけることで日々の疲れや効率の改善につながりやすくなります。

② 操作性:毎日の昇降はボタン一つの電動式がラク

昇降デスクの本来の目的は「立ち姿勢と座り姿勢を切り替える」ことにあります。

そのため、操作性はかなり重要な要素です。

電動式の場合、ボタンひとつでスムーズに昇降できるのが最大の強みです。

モデルによっては「高さメモリ機能」が付いており、あらかじめ「座る用」と「立つ用」の高さを登録しておけば、ワンタッチで理想の高さに切り替えができます。

操作の手間が少ないので、結果的に「こまめに立ち座りを切り替える」行動が自然に習慣化するのが魅力です。

一方、手動式はレバーやクランクを使うため、昇降のたびに多少の労力が必要です。

机上にモニターや書類がある状態で昇降させると重さが加わり、さらに大変に感じることも。

ガス圧式なら軽減されますが、それでも「立とうと思ったけど、昇降が面倒で結局座りっぱなしになった」という声も少なくありません。

毎日何度も高さを変える予定があるなら、電動式が圧倒的に楽です。

昇降頻度が少ない人であれば、手動式でも十分に対応できます。

③ 音の静かさ:夜間使用なら静音設計モデルを選ぼう

在宅ワークで気になるのが「音」ですよね。

特に子どもが寝ている時間や夜間作業をする人にとって、動作音は重要な判断基準になります。

電動式はモーター音が発生しますが、最近のモデルは静音設計が進んでおり、40〜50dB程度に抑えられているものも多くあります。

一方、手動式はモーターを使わないため基本的に無音です。

ただし、クランクを回す際に「ギギッ」といった金属音がすることもあり、完全に静かというわけではありません。

「夜中に作業をする」「小さな子どもが寝ている横で使う」といったライフスタイルの場合は、静音設計の電動式か、完全無音に近い手動式が安心です。

特に音に敏感な人は、電動式を選ぶ際に静音性の口コミを確認しておくと失敗を防ぎやすくなります。

④ 耐久性とトラブルの少なさ:シンプル構造の手動式が有利

製品を長く使ううえで欠かせないのが「耐久性」です。

手動式は構造がシンプルで、モーターや基板といった電装部品がないため、壊れるリスクが非常に低いのが特徴です。

「5年以上問題なく使えている」というレビューも多く、長期利用を前提にするなら手動式は安心感があります。

電動式は便利な一方で、どうしてもモーターや基盤の経年劣化は避けられません。

昇降スピードが遅くなる、途中で止まるといったトラブルが発生する可能性もあります。

ただし、多くの製品は1〜5年の保証期間を設けており、万が一の故障にも対応できる仕組みが整っています。

人気の電動式昇降デスク「FLEXISPOT」も最大5年間の保証付きです!

「壊れにくさ」重視なら手動式、「快適さを優先して保証でカバー」なら電動式、と考えると良いですよ。

⑤ サイズ・デザイン:インテリア性も比較ポイントに

最後に比較したいのが「サイズとデザイン性」です。

手動式は比較的コンパクトなモデルが多く、ワンルームや狭い作業スペースでも置きやすいのが魅力です。

シンプルな構造で圧迫感が少ないため、部屋を広く見せたい人にも向いています。

電動式はサイズ展開が豊富で、幅120cm〜160cmの大型天板まで選べるモデルも多数あります。

脚のデザインや天板の素材もさまざまで、木目調やスタイリッシュなブラックなど、インテリアに合わせて選べる楽しさが魅力です。

「コンパクトさ」と「シンプルさ」を重視するなら手動式、「部屋のインテリアに溶け込むデザイン性」や「広い天板」を求めるなら電動式、と考えると選びやすいですよ。

購入前にチェック!昇降デスクのライフスタイル別おすすめの選び方

昇降デスクを選ぶとき、「手動か電動か」という比較だけでは決め手に欠けることがあります。

なぜなら、最終的に満足できるかどうかは、価格や機能そのものよりも「自分のライフスタイルに合っているかどうか」に大きく左右されるからです。

例えば、在宅ワークを毎日8時間以上こなしている人にとっては、ボタン一つで高さを変えられる電動式が圧倒的に便利で、長期的に見れば体の負担や作業効率にも良い影響を与えます。

一方で「週に数回だけ使用する」「予算をなるべく抑えたい」という人なら、手動式でも十分に満足できるケースが多いんです。

ここでは「在宅ワーク中心の人」と「コスパ重視の人」という2つの典型的なライフスタイルを取り上げ、それぞれにどちらのタイプが合っているのかを詳しく解説していきます。

自分の働き方や家庭の環境に置き換えながら、どちらがよりフィットするのかを考えてみましょう。

在宅ワーク中心の人は「電動式」一択の理由

毎日長時間、自宅でパソコン作業をしている人には、やはり電動式昇降デスクが最も適しています。

理由はシンプルで、立ち座りの切り替えを「面倒に感じない」からです。

在宅ワークを続けていると、つい同じ姿勢で何時間も座り続けてしまい、肩こりや腰痛、目の疲れが慢性化しやすくなります。

これを防ぐためには、1時間に1回程度は立ち姿勢を取り入れるのが望ましいとされています。

しかし、そのたびにレバーやクランクを回す必要がある手動式では、どうしても「あとでいいや」となりがちです。

電動式であれば、メモリ機能を使ってボタンひとつで高さを切り替えられるため、負担を感じずに習慣化できます。

例えば「午前中は座って作業、午後は立って会議」「15時の眠くなる時間に立って集中力を取り戻す」といったリズムを自然につくれるのです。

さらに、電動式は静音性にも優れているため、早朝や夜間でも家族を気にせず使用できます。

お子さんがリビングで勉強している横で作業するときもスムーズに高さを変えられるので、家庭の生活リズムに干渉しにくいのもメリットです。

価格は確かに手動式より高めですが、長く在宅ワークを続けることを考えると十分に価値があります。

特に40代前後で「体の疲れが取れにくい」「姿勢の乱れが気になる」という方には、電動式の快適さが大きな助けとなるはずです。

コスパ重視&使用頻度が低めなら「手動式」でも十分

一方で「毎日長時間使うわけではない」「昇降はたまにできればいい」という方には、手動式の昇降デスクで十分対応できます。

手動式は1〜2万円台と価格が手頃で、シンプルな構造のため壊れにくく長く使えるのが大きな魅力です。

週に数回の在宅ワークや、家族の学習机やサブデスクとしての利用なら、コストを抑えながら必要な機能を得られます。

例えば「普段は固定の学習机として使い、休日だけ立って読書や趣味の作業をする」といったスタイルであれば、昇降の手間もほとんど気になりません。

また、ガス圧式を選べば、片手で軽く操作できるので力に自信がない人でも扱いやすいです。

手動式は電源が不要なので、コンセントの位置を気にせず設置できるのもメリット。

リビングや和室など場所を変えて使いたい場合や、模様替えが好きな人にとっては自由度が高く、暮らしに柔軟に対応してくれます。

「できるだけコストを抑えたい」「使う頻度はそれほど高くない」という方にとって、手動式は理想的な選択肢です。

1万円前後で購入でき、片手で操作できるガス圧式。

女性や力に自信のない人でも扱いやすく、サブデスクや子どもの学習机にもぴったりです。

私も実際に使っています!

昇降デスクのよくある質問

ここからは、昇降デスクに関する「よくある質問」にお答えします。

購入前に知っておきたいポイントを、わかりやすくまとめました。

Q1:手動式だと昇降が重くて大変って本当?

昔ながらのクランク式は確かに重いですが、最新のガス圧式なら軽く扱えます。

クランク式は机の上にモニターやプリンターなどを置いたまま動かすと、その重量分の力が必要になり、特に幅広や耐荷重の大きいモデルほど重さを感じやすいのは事実です。

一方で、ガス圧式はスプリングの力を利用してスムーズに昇降でき、片手でレバーを引くだけで高さを変えられます。

実際にガス圧式を使っていますが、思ったより軽くてビックリしました。

女性や力に自信のない人でも扱いやすいと思いますよ♪

また、使用頻度によっても「重さ」の感じ方は異なります。

毎日のように何度も立ち座りを切り替えるなら、確かに手間に感じるかもしれません。

しかし、「午前中は座って作業、午後は立って1〜2時間だけ」という程度であれば、そこまで大きな負担にはならないケースもあります。

つまり「手動式は全部重くて使いづらい」というイメージは必ずしも正しくなく、モデル選びや使い方次第で十分快適に利用できるんです。

購入前にはレビューや動画をチェックし、昇降のしやすさを確かめると安心です。

Q2:電動式は壊れやすい?保証はついてる?

電動式は手動より壊れるリスクはありますが、保証がついているので長く安心して使えます。

モーターや基盤を搭載しているため、経年劣化やトラブルの可能性はゼロではなく、「昇降スピードが落ちる」「途中で止まる」といった事例があるのも事実です。

しかし、現在の製品は耐久性を考えて作られており、在宅ワーク用途なら数年以上問題なく使えることがほとんどです。

メーカーの多くは1〜5年の保証をつけており、モーターや基盤の不具合は保証期間内なら無償対応されるケースもあります。

購入時は「保証年数」「国内代理店かどうか」「サポート窓口の有無」を確認するのがおすすめです。

レビューでも「5年以上使って問題なし」「保証で無償交換できた」という声が多く、信頼できるメーカーを選べば安心して長く使えます。

Q3:電動式は電気代が高い?

電気代はほとんどかからないので、心配する必要はありません。

電動デスクのモーターは高さを動かすときだけ電力を消費し、待機中はほぼゼロです。

実際には1回の昇降で0.05〜0.1円ほど。1日10回動かしても月に15〜30円程度で、家庭の電気代全体からすると誤差の範囲です。

口コミでも「電気代は気にならなかった」という声が目立ちます。

つまり「電気代が高いから電動はやめる」という理由は不要で、むしろ快適性を考えれば十分に価値のある投資といえます。

まとめ:ライフスタイルに合わせて最適な昇降デスクを見つけよう

昇降デスクは「立ち」と「座り」の姿勢を自由に切り替えられることで、在宅ワークの疲労を軽減し、作業効率の向上にもつながる便利なアイテムです。

「手動式か電動式か」で迷ったときは、単純な価格比較ではなく、自分のライフスタイルや使い方に合った選び方をすることが大切なポイントとなります。

手動式は、価格が1〜2万円台と手頃で構造がシンプルなため故障リスクが少なく、週に数回の利用やサブデスクとしては十分活躍します。

電源不要なので設置場所を選ばず、模様替えや移動が多い人にとっても便利な選択肢です。

一方で、毎日のように何度も高さを変える人にとっては「昇降に力がいる」という点がネックになる場合があります。

電動式は、価格は2〜6万円台と高めですが、ボタンひとつで高さをスムーズに切り替えられる快適さはとても魅力的です。

静音設計や高さメモリ機能を備えたモデルも多く、長時間の在宅ワークを支える大きな味方になってくれます。

保証期間が1〜5年としっかり設けられている製品を選べば、長く安心して使えますよ。

「在宅ワークを毎日行う人は電動式」「コスパ重視や使用頻度が低い人は手動式」がおすすめです。

大切なのは、価格や機能だけでなく、自分の働き方や家族の生活リズムに合ったタイプを選ぶこと。

この記事を参考に、あなたにとって最適な一台を見つけ、より快適なワークスペースを整えてみてくださいね。

在宅ワーカーに人気の電動式昇降デスクといえば「FLEXISPOT」。

静音モーター・高さメモリ機能・耐荷重125kgとスペックも十分あります。

口コミ評価も高く、長時間のパソコン作業を快適に支えてくれると評判です。

1万円前後で購入でき、片手で操作できるガス圧式。

女性や力に自信のない人でも扱いやすく、サブデスクや子どもの学習机にもぴったりです。

私も実際に使っています!