在宅で仕事をしていると、気づけば一日中、座りっぱなしになりがちです。

肩はガチガチ、腰はズーンと重く、夜にはぐったり…。そんな日々に限界を感じ、「立って作業するスタンディングデスクなら、疲れにくくなるかも」と思った方も多いはず。

でも実際は、「スタンディングデスクはやめたほうがいい」と感じて手放す人も少なくありません。

実はスタンディングデスクは、選び方と使い方を間違えると、期待外れどころか不調の原因になることもあるんです。

この記事では、在宅ワーク歴8年の私が実体験を交えながら、スタンディングデスクのよくある失敗例とその対策をわかりやすく解説します。あなたにぴったりの一台と、ムリなく続けるためのコツもご紹介しますよ。

「立っても疲れる」「続かない」と感じている方は、ぜひ参考にしてくださいね。

初めてのスタンディングデスクに迷ったら、まずは信頼のある定番モデル、FlexiSpot E7を試してみてください。

昇降が静かで使いやすいメモリー機能もあり、多くのレビューサイトで「頑丈でしっかりしている」「一日中使っても安定感がある」と高評価されています。

スタンディングデスクは「やめたほうがいい」?後悔する5つの理由と失敗しない選び方

雑誌やSNSで見かける、おしゃれな部屋で颯爽とスタンディングデスクに向かう姿。健康的で、仕事もバリバリこなせそうで、なんだか憧れてしまいますよね。

しかし、その魅力的なイメージの一方で、「買ったはいいけど、もう使ってない…」という声が実は少なくありません。

なぜ、期待して手に入れたスタンディングデスクから離れていってしまうのでしょうか。

ここでは、多くの人が経験した「やめてしまった」理由を、5つの観点から詳しく見ていきます。

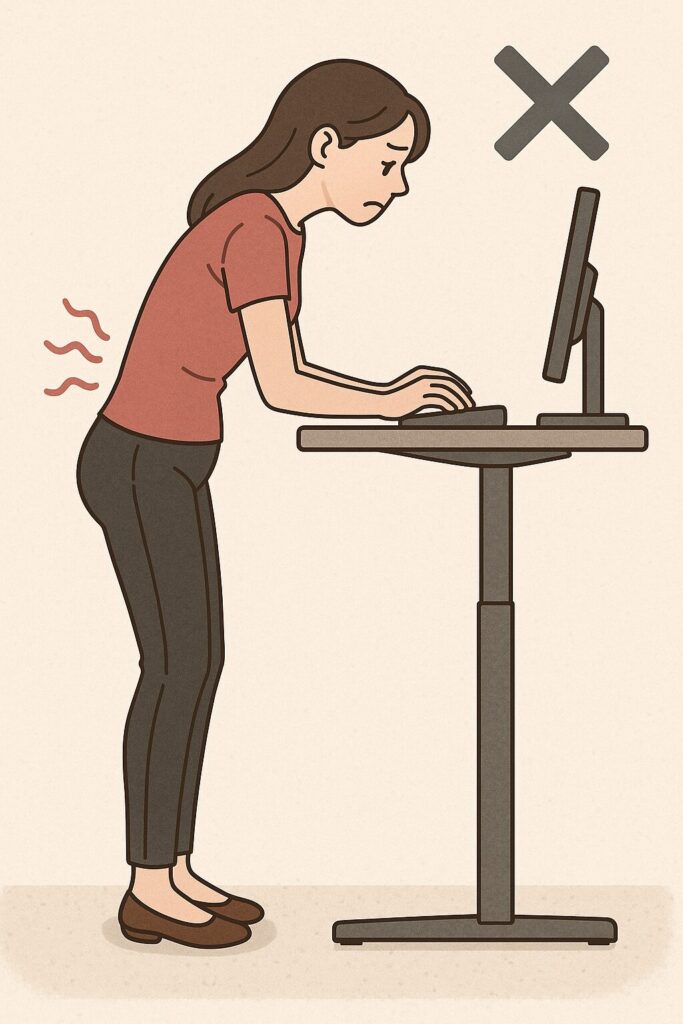

理由1:身体的な負担増|足のむくみ・腰痛・肩こりが悪化

スタンディングデスクをやめてしまう大きな理由のひとつは、「健康のために始めたのに、かえって体を痛めてしまった」というケースです。

たとえば、長時間の外出で足がパンパンにむくんだ経験はありませんか?実はスタンディングデスクでも、同じようなことが起こる場合があるんです。

ふくらはぎの筋肉が十分に動かず血流が滞ると、足がだるく重くなります。夕方には足がつらくなり、家事に手が回らなくなるケースも少なくありません。

さらに、立っているうちに片足重心になったり腰を反らせたりと、知らないうちに姿勢が崩れがちです。

こうした「クセ」が積み重なると、腰痛や肩こりの悪化につながります。

デスクの高さがわずかに合わないだけでも、肩が上がり続けてコリの原因になってしまうんです。

理由2:精神的な負担増|集中力が続かず、逆に疲労感が…

「立てば眠気も吹き飛んで、仕事がはかどるはず!」という期待とは裏腹に、「立っていると仕事に集中できない」と感じる人も少なくありません。

これは、私たちの脳が体の不快感に敏感だからです。

足の裏がジンジンと痛くなってきたら、「早く座りたい…」という気持ちが頭の片隅にちらつきますよね。

集中して作業したいのに、意識の一部が常に足腰の不調へ向いてしまう。その結果、注意力が分散してしまい、積み重なると大きな集中力の低下につながってしまうんです。

さらに、立つことで視線が高くなり、周囲のものが視界に入りやすくなるのもデメリット。

洗濯物や窓の外の景色、家族の動きなど、座っているときは気にならなかったものが目に入り、思考が途切れてしまうこともあります。

スタンディングデスクは正しく使えば集中力アップにつながりますが、こうした小さな途切れが積み重なると、「やっぱり座っていた方が落ち着く」と感じて、使わなくなる人も少なくないのです。

理由3:環境的な問題|価格の高さと設置スペースの確保

スタンディングデスクを選ぶとき、多くの人が直面するのが「価格」と「サイズ」の問題です。

特に電動昇降式は、快適さと機能性を兼ね備えている分、高額になりがちで、10万円を超えるモデルも少なくありません。

さらに疲労軽減マットや収納アイテムを揃えるとなると、初期費用は一気にかさみます。

「この出費に本当に見合う効果があるのだろうか」と考え、購入をためらう人も少なくないのです。

また、設置場所の確保も大きな課題です。

昇降デスクは脚部がしっかりしている分、意外と場所を取ります。

メジャーで測って「ギリギリ置けそう!」と思っても、実際に置いてみるとその存在感に驚き、部屋全体が窮屈に感じられることもあるんです。

さらに、上下に動くスペースを確保し忘れると、窓のカーテンや棚にぶつかったり、小さな子どもが近くで遊んでいるときにヒヤッとしたりする場面も。

こうした日々の小さなストレスが積み重なり、「やっぱり前のコンパクトな机のほうがよかったかも…」と後悔につながってしまうんです。

理由4:使い方・設定の難しさ|正しい高さと使用時間を知らないと逆効果に

スタンディングデスクを手に入れても、「正しい使い方」を教わる機会はほとんどありません。

そのため、多くの人が自己流で使い始め、思ったような効果が得られずに挫折してしまいます。

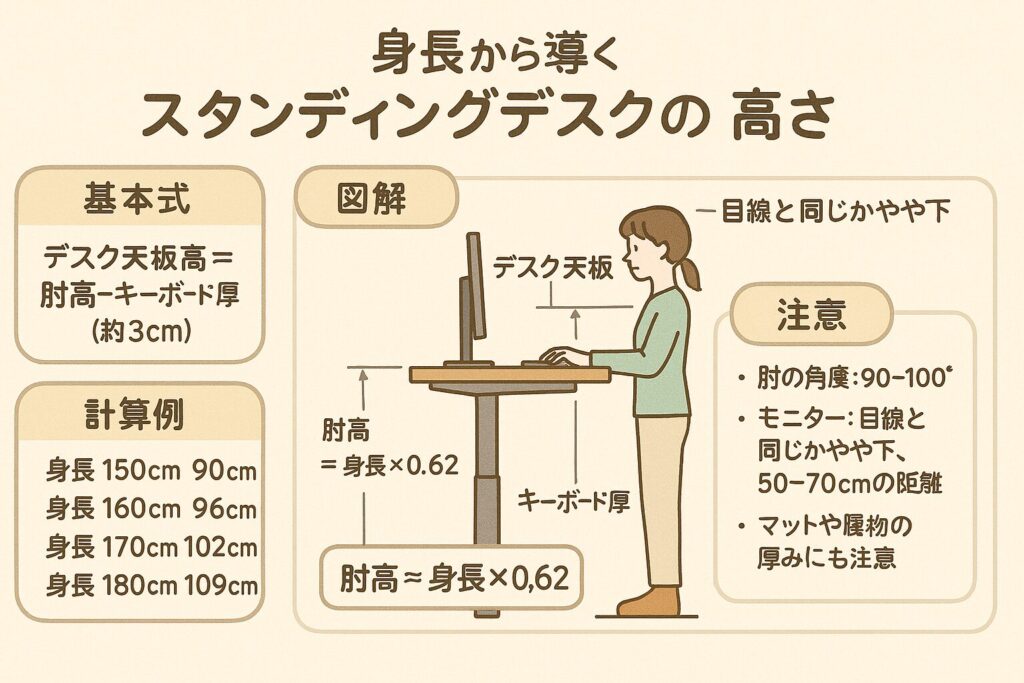

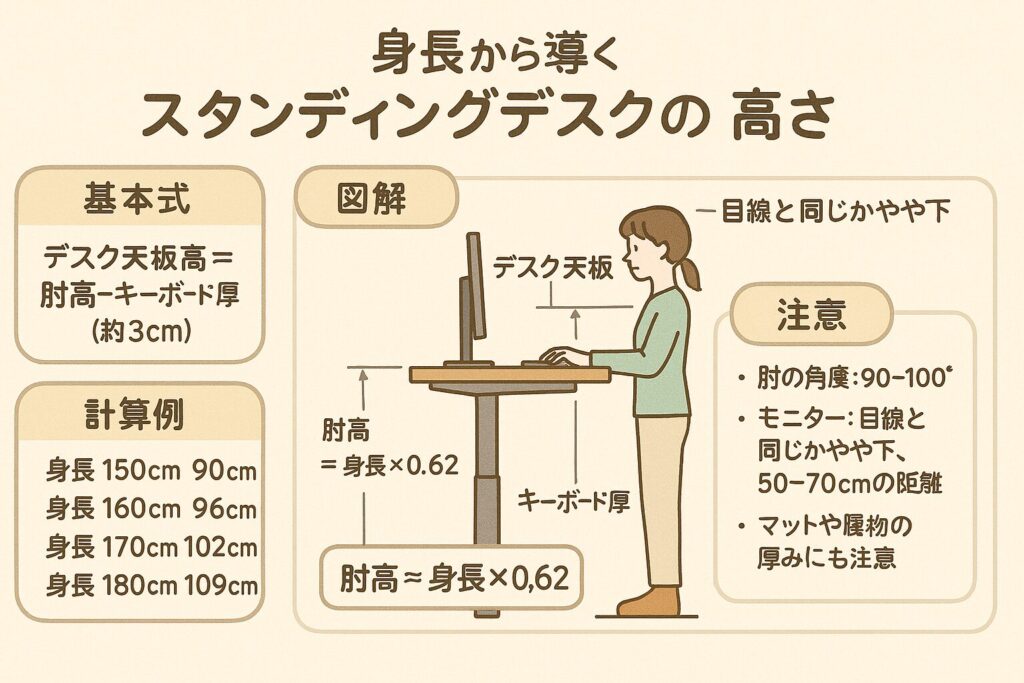

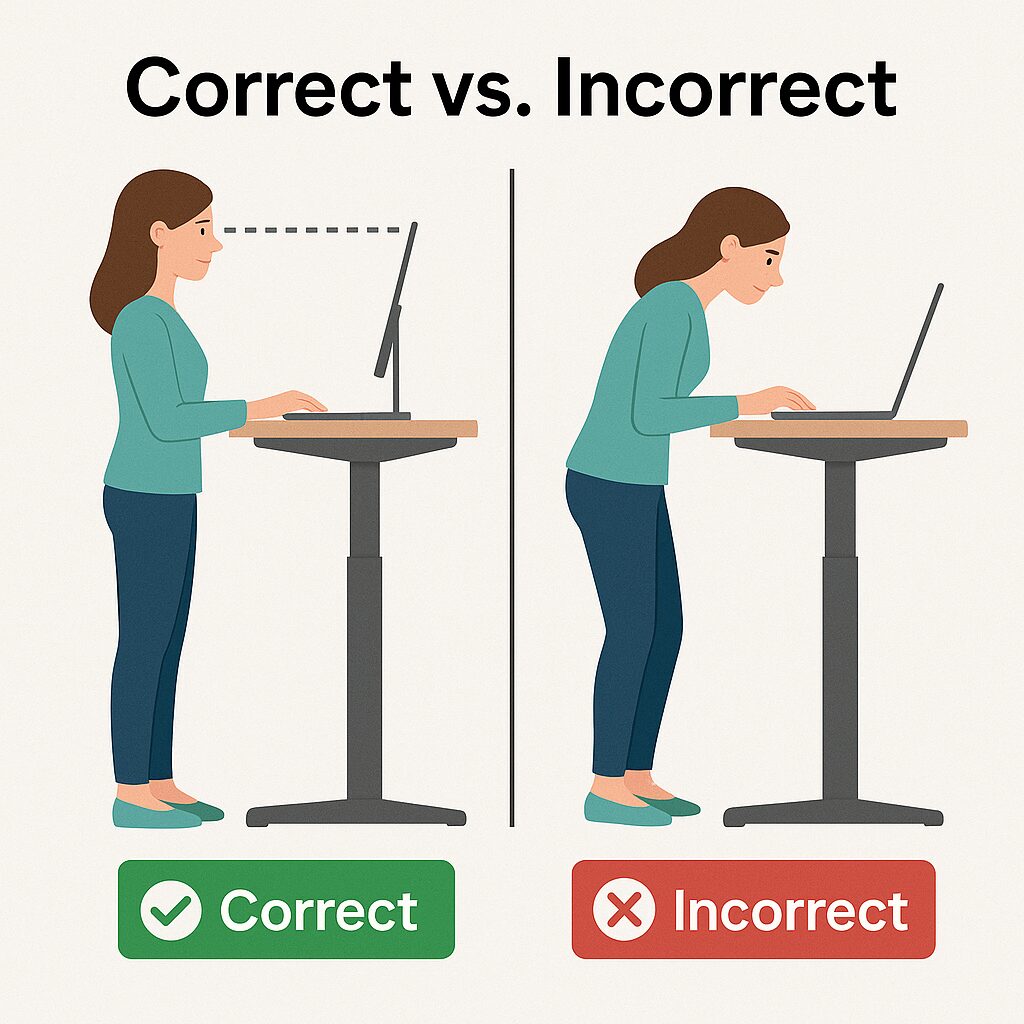

まず重要なのは「高さ」です。

「このくらいでいいかな」となんとなく決めた高さが、実は体に負担をかけているケースは少なくありません。

理想は、キーボードに自然に手を置いたとき、肘が直角(90度)に曲がる高さです。

これより高ければ肩が上がって肩こりの原因に、低ければ前かがみになり首や腰に負担をかけます。

この「自分に合った高さ」を見つけられていないことが、多くの不調の原因となっているんです。

「時間」についても注意が必要です。

「せっかく立ったから」と頑張って長時間立ち続けてしまいがちですが、これは逆効果です。

専門機関では1日に合計で2~4時間立つことを推奨していますが、これは「連続で」という意味ではありません。

じっと立ち続けると血流が悪くなり、かえって健康リスクを高めてしまうことがあります。

大切なのは、座りっぱなしも立ちっぱなしも避け、こまめに体勢を変えること。

このポイントを知らずに無理をすると、体に余計な負担がかかり、スタンディングデスクが「便利な道具」ではなく「つらい存在」になってしまうんです。

理由5:効果への過剰な期待|「立つだけ」では痩せないし健康にもなれない?

「立って作業をすれば、自然と痩せられるかも」そんな期待でスタンディングデスクを選ぶ人もいます。

たしかに座るより立っている方がカロリーは消費されますが、ダイエット効果は期待するほど大きくありません。

イギリスのチェスター大学が行った研究では、3時間立つことで消費カロリーが約174kcal増えたと報告されています。

これはコンビニのおにぎり1個分にも満たないカロリーです。

つまり、「立つだけで痩せる」というほどの効果は期待できないんです。

また、健康面でも「立つこと」そのものよりも、体を動かすことのほうが重要とされています。

じっと立ち続けることは、座り続けることとは違った形で体に負担をかける可能性があるんです。

スタンディングデスクは、座りすぎの生活を見直すきっかけにはなりますが、それだけで健康になるわけではありません。

過度な期待を抱いて始めてしまうと、「思っていたほど効果がない」と感じて、やめてしまう原因になってしまうんです。

【体験談】整体院にすすめられて始めたスタンディングデスク生活

私は在宅で8年ほど仕事をしていますが、実はこれまでずっと床に座って作業をしていました。

その影響で肩こりや首こりはもちろん、足、とくに太ももの外側に痛みを感じるようになり、月に1度は整体院に通う生活が続いていたんです。

そんな中、5年以上お世話になっている整体院の先生から「座りっぱなしは体に良くない」と何度もアドバイスを受けました。

長時間座ることで背中が丸まり、呼吸も浅くなり、脳への血流が滞って集中力も低下する。そんな説明を受け、「立って作業する時間を取り入れるといいよ」とすすめられたんです。

そこで半年ほど前、手動式の昇降デスクを購入しました。

選んだのは、幅70cm・奥行48cmのガス圧式キャスター付きモデル。高さは70cm~110cmまで調整でき、私の身長160cmにも合わせやすい仕様です。

低くする際に少し力は必要ですが、手動でもスムーズに高さを変えられます。

価格は1万円弱。100cm以上の幅も検討しましたが、置き場所を考え、幅70cmのサイズにしました。

14インチのノートPCとモニター1台が置けるサイズなので、結果的にこの選択で正解でした!

使い方は先生に言われた通り、まずは立って作業し、足がだるくなったら座っています。

立つことで集中力が続き、座るときも自分に合った高さに調整できるので快適です。

以前は座りっぱなしで足の痛みや負担を強く感じていましたが、それが軽減されました。

さらに、このスタンディングデスクは子どもが使うこともあります。実は子どもの勉強も立った方が集中力が上がって良いと言われているんです。

キャスター付きなので移動も簡単で、たとえばキッチンに運んで作業台として使うこともできます。

活用の幅が広く、「買ってよかった」と心から思えるアイテムです。

使い勝手とコスパを求めている方におすすめ!

後悔しない!スタンディングデスク選び3つの鉄則

ここまで、私がスタンディングデスクを取り入れた経緯や実際の使い方をご紹介してきました。

使い始めてからは、座りっぱなしによる足の負担や肩こりが軽くなり、集中力も続くようになっています。

スタンディングデスクは、正しい選び方と使い方を押さえておけば、在宅ワークの大きな味方になってくれるアイテムです。私にとっては、もう手放せない存在になりました。

ここからは、これから導入を考えている方にも、すでに持っているけれどうまく活用できていない方にも役立つ、「選び方と使い方の3つのポイント」をお伝えします。

あなたに合った一台を見つけ、長く活用できるヒントにしてください。

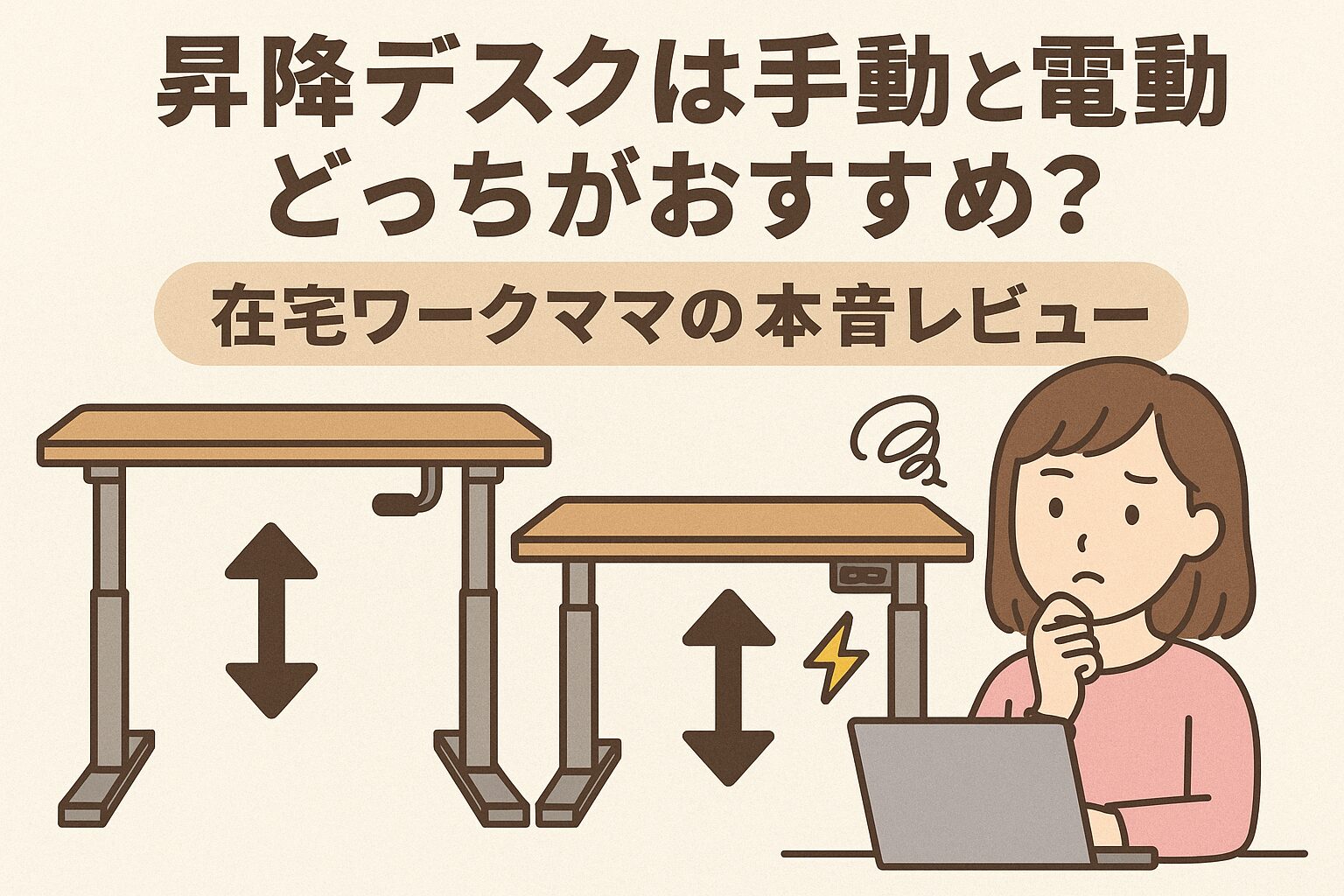

鉄則1:昇降式は必須!自分に合った高さ調節方式を選ぶ

スタンディングデスクを選ぶときに、まず押さえておきたいのが「高さをどう変えるか」です。

固定式もありますが、座り作業と立ち作業を切り替えられる昇降式が必須と考えてください。

昇降式には大きく分けて「手動式」「ガス圧式」「電動式」があります。

| 手動式 | コストを抑えたい方におすすめ。ただし、高さを変えるたびにハンドルを回すなどの作業が必要。 |

|---|---|

| ガス圧式 | 軽い力で天板を上下できるため扱いやすく、価格も比較的手頃。 |

| 電動式 | ボタンひとつで高さを変更でき、メモリー機能付きなら自分に合った立ち・座りの高さをワンタッチで呼び出せる。姿勢の切り替えがスムーズなので、最も快適。 |

私はガス圧式の手動タイプを使っており、十分満足しています。高さの調整も簡単で、コストも抑えられますよ。

ただし、「高さを変えるのが面倒」と感じる方には、電動式をおすすめします。

スタンディングデスクの効果を最大限に活かすポイントは、長時間立ち続けることではなく、「立ち」と「座り」をこまめに切り替えること。

手動式やガス圧式だと、調整のたびにハンドルを回したり天板を押し下げたりと、ほんの少し手間がかかります。

このわずかな手間が、忙しいときや集中しているときには「またあとで…」となりがちで、結果的に切り替えの回数が減ってしまうんです。

その点、電動式はボタンひとつで自動的に設定した高さに移動してくれるので、切り替えがスムーズです。

特に「メモリー機能」付きなら、自分に合った立ち・座りの高さを登録しておけるため、作業を中断することなく姿勢を変えられます。

手動式やガス圧式はコストとシンプルさ重視の方、電動式は手間なく姿勢を変えたい方におすすめです。

長く快適に使うためにも、自分の作業スタイルに合った昇降方式を選ぶようにしましょう。

鉄則2:疲労軽減マットで足腰の負担を減らす

立ち作業を快適に続けるためには、デスクだけでなく足元の工夫も大切です。

特に硬いフローリングでは、長時間立っていると足の裏や腰に負担がかかりやすくなります。

そこで役立つのが「疲労軽減マット」です。

良質なマットはほどよいクッション性があり、足裏全体に体重を分散してくれます。そのため、夕方になっても足のだるさやむくみが出にくく、腰への負担も和らぐんです。

マットはデスク本体に比べれば手頃な価格で購入でき、効果も実感しやすいアイテムです。

長く快適に使い続けるためにも、スタンディングデスクとセットで用意することをおすすめします。

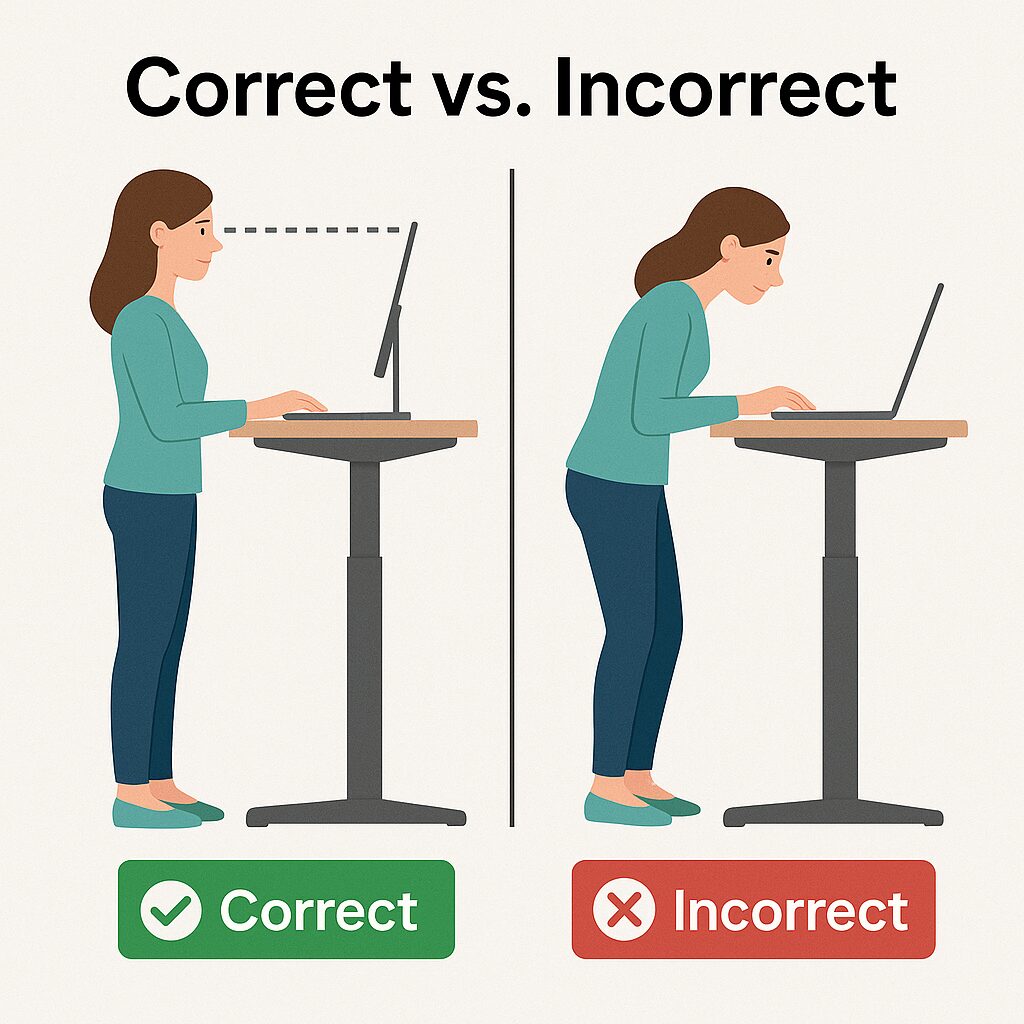

鉄則3:正しい姿勢と無理のない時間配分を守る

道具が揃ったら、次に大事なのは使い方です。

どんなに良いデスクやマットがあっても、姿勢や時間配分を間違えると体に負担がかかってしまいます。

正しい立ち姿勢の基本は、キーボードに手を置いたときに肘が90度に曲がる高さにデスクを設定すること。

モニターの上端が目線と同じか少し下にくるようにし、腰が反らないよう軽くお腹に力を入れます。

体重は両足に均等にかけ、時々かかとの上げ下ろしや軽い足踏みで体をほぐしましょう。

時間配分は、最初は「15〜20分立って、30〜40分座る」くらいから始めるのがおすすめです。

慣れてきたら「30分立ち、60分座る」といった自分に合ったリズムに調整しましょう。

無理に立ち続ける必要はありません。「今日は座って作業したい」という日があってもOKです。

無理のないサイクルで続けることが、長く付き合うための一番のコツです。

【目的別】もう迷わない!おすすめの電動昇降デスク3選

昇降デスクには、手動式・ガス圧式・電動式といくつかの方式があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。

私自身は手動タイプで満足していますが、「切り替えの手間を減らしたい」という方には電動式がぴったりです。

そこでここでは、特に在宅ワーカーの視点で、「これなら使いやすい」と感じられる昇降デスクを3つご紹介します。

| 製品名 | 昇降方式 | サイズ(例) | 特徴 | 価格帯(目安) | おすすめタイプ |

|---|---|---|---|---|---|

| FLEXISPOT E7 | 電動(デュアルモーター) | 幅120~180cm × 奥行60~80cm | メモリー機能・静音・安定性◎ | 約6~8万円 | 定番で高品質を求める方 |

| ErGear 電動昇降デスク | 電動(シングルモーター) | 幅100~160cm × 奥行60~70cm | メモリー機能・ケーブルトレー・省スペース | 約2.5~3.5万円 | 初めてでコスパ重視の方 |

| 山善 電動昇降デスク スリムタイプ | 電動(デュアルモーター) | 幅100~140cm × 奥行50cm | コンパクト・安全機能付き | 約2.5~4万円 | 限られたスペース・価格重視 |

価格や機能だけでなく、設置スペースや使い勝手も考慮して選びました。

あなたの生活スタイルや作業環境に合った一台が、きっと見つかるはずです。

【コスパ重視派】はじめての1台に|FLEXISPOT E7

「まずはスタンディングデスクを試してみたい。でも、安かろう悪かろうは避けたい…」そんな方におすすめなのが、電動昇降デスクの定番ブランド FLEXISPOT(フレキシスポット) の人気モデル「E7」です。

このE7の魅力は、コストパフォーマンスの高さ。デュアルモーターを搭載しているため、天板の昇降はとても静かでスムーズです。

コーヒーカップをデスクに置いたままでもほとんど揺れないほどの安定感があり、耐久性や信頼性でも世界中で評価されています。

また、座り・立ちの高さを登録できる「メモリー機能」や、昇降時に障害物に当たると自動で止まる「安全機能」など、実用的な機能も充実。

天板のサイズやカラー、脚のデザインを選べるため、部屋のインテリアにもなじみやすく、自分好みにカスタマイズできます。

初めての1台として安心して選べる品質と、手の届きやすい価格。そのバランスが取れたE7は、「最初に選んで後悔しないモデル」です。

- 初めてだから、まずは信頼できる定番モデルから試したい

- 性能と価格、どちらも妥協したくない

- 長く使うものだから、安定性や安全性は譲れない

世界が認める鉄板モデル!

【デザイン・機能性重視派】頼もしく、おしゃれな相棒|ErGear 電動昇降デスク

「見た目にも妥協したくないし、便利な機能もほしい」そんな思いを叶えてくれるのが、ErGear(エルギア)の電動昇降デスクです。

シンプルながら洗練されたデザインは、どんな部屋にも自然になじみ、在宅ワークの空間にすっと溶け込みます。

高さはボタン操作でスムーズに調整可能、しかも4段階のメモリー機能付きで、自分にぴったりの立ち・座り高さを登録するだけで切り替えられます。

昇降中に障害物を感知すると自動で止まる「衝突検知機能」も備えており、安全面も安心です。

ErGearデスクは堅牢設計で、耐荷重80kg、かつ50,000回の昇降耐久テストにもパスした頑丈さを誇ります。

デザイン性と日々の使い心地、信頼性のすべてを兼ね備えた「相棒」として、長く付き合える一台を探している方に、特におすすめしたいデスクです。

- 見た目も機能性も妥協したくない

- メモリー機能や安全機能など、使いやすさを重視したい

- 安定性や耐久性に信頼のおけるデスクがいい

コスパも実力も、欲張れる一台!

【省スペース派】限られた空間を有効活用|山善 スリムタイプ

「スタンディングデスクは気になるけれど、大きな机を置く場所がない」「リビングの隅に置けるような、コンパクトなサイズが欲しい」そんなニーズに応えてくれるのが、山善(YAMAZEN) のスリムタイプ電動昇降デスクです。

幅100cm・奥行50cmといったモデルなら、これまでデスクを置くのを諦めていた場所にもすっきり収まります。

リビングの壁際や寝室の一角などにも圧迫感なく設置でき、家族の生活動線を邪魔しません。

さらに、ノートパソコンとモニター、キーボードを並べられる作業スペースは確保できるので、まさに「ちょうどいい」サイズ感です。

さらに嬉しいのが価格設定で、山善のデスクは手頃な価格帯ながら、基本の電動昇降機能をしっかり備えています。

「多機能でなくてもいいから、手軽に昇降を取り入れたい」というニーズに応えてくれる存在です。モデルによってはメモリー機能や安全機能も付いているため、安心して使えますよ。

限られたスペースや予算の中で、快適なスタンディングワーク環境を整えたい方におすすめの、省スペースで実用的な一台です。

- デスクを置けるスペースが限られている

- リビングなど、家族と共有する空間で使いたい

- 機能はシンプルでOK、価格を重視したい

日本の暮らしに、ジャストフィット!

デスク周りの疲労感をさらに軽減する神アイテム2選

スタンディングデスクを導入すると、在宅ワークはぐっと快適になります。

そこに、足元を支えてくれるサポートアイテムを加えれば、疲労感をさらにやわらげられ、作業環境は一層心地よくなりますよ。

ここでは、多くのユーザーに選ばれている定番の2アイテムをご紹介します。

どちらも大がかりな投資は不要で、手軽にプラスできる頼れる存在です♪

疲労軽減マット

スタンディングデスクと相性が良いアイテムのひとつが「疲労軽減マット」です。

硬いフローリングの上で長時間立ち続けると、足の裏や腰に負担がかかりますが、マットを敷くだけで負担が大きく和らぎます。

ゲル素材や低反発クッションを使ったタイプは特に人気で、体重を分散させて足裏の疲れを減らしてくれます。

夕方のだるさやむくみ対策にも効果的とされており、立ち作業を続けやすくする心強いアイテムです。

足元から快適さをプラス!

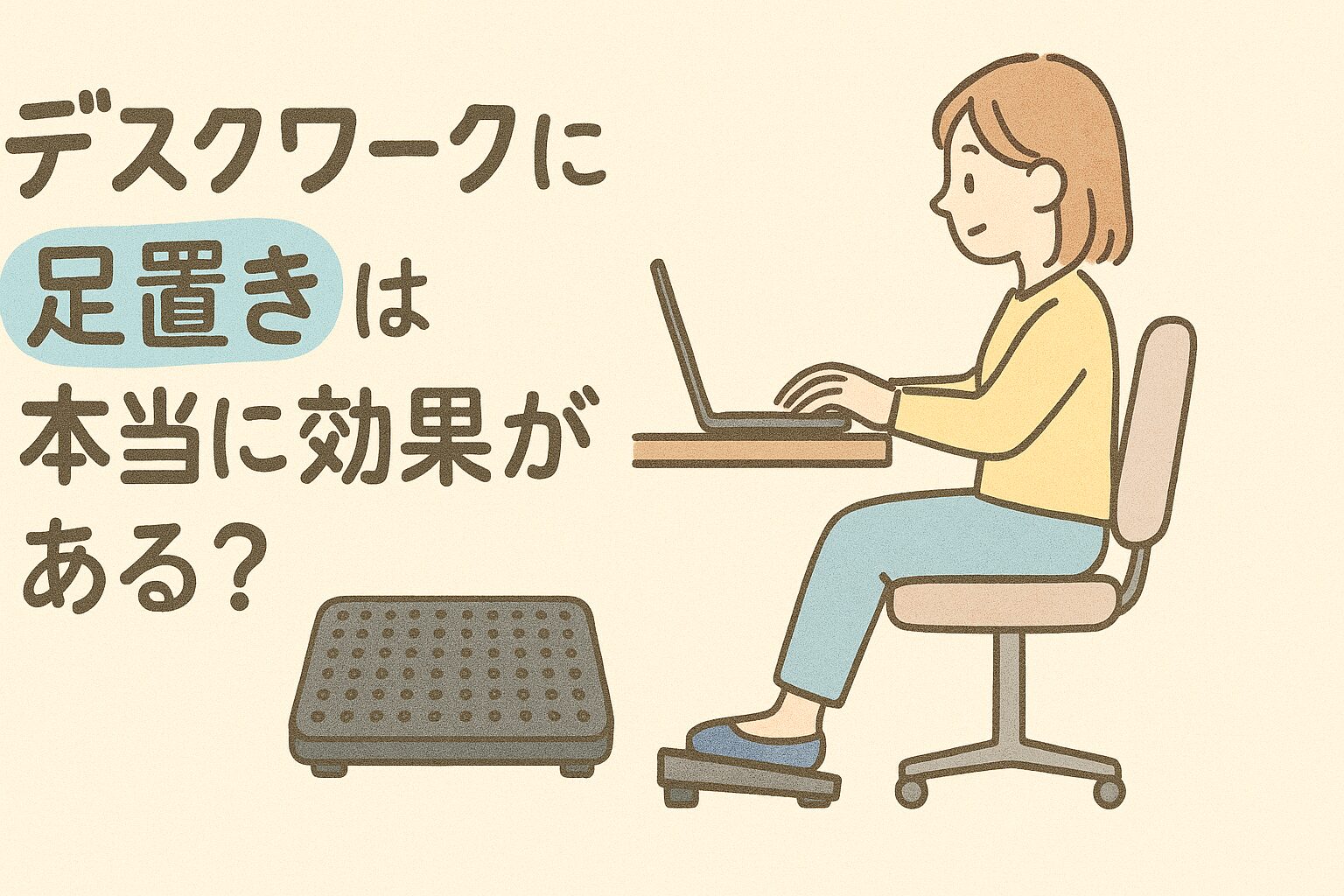

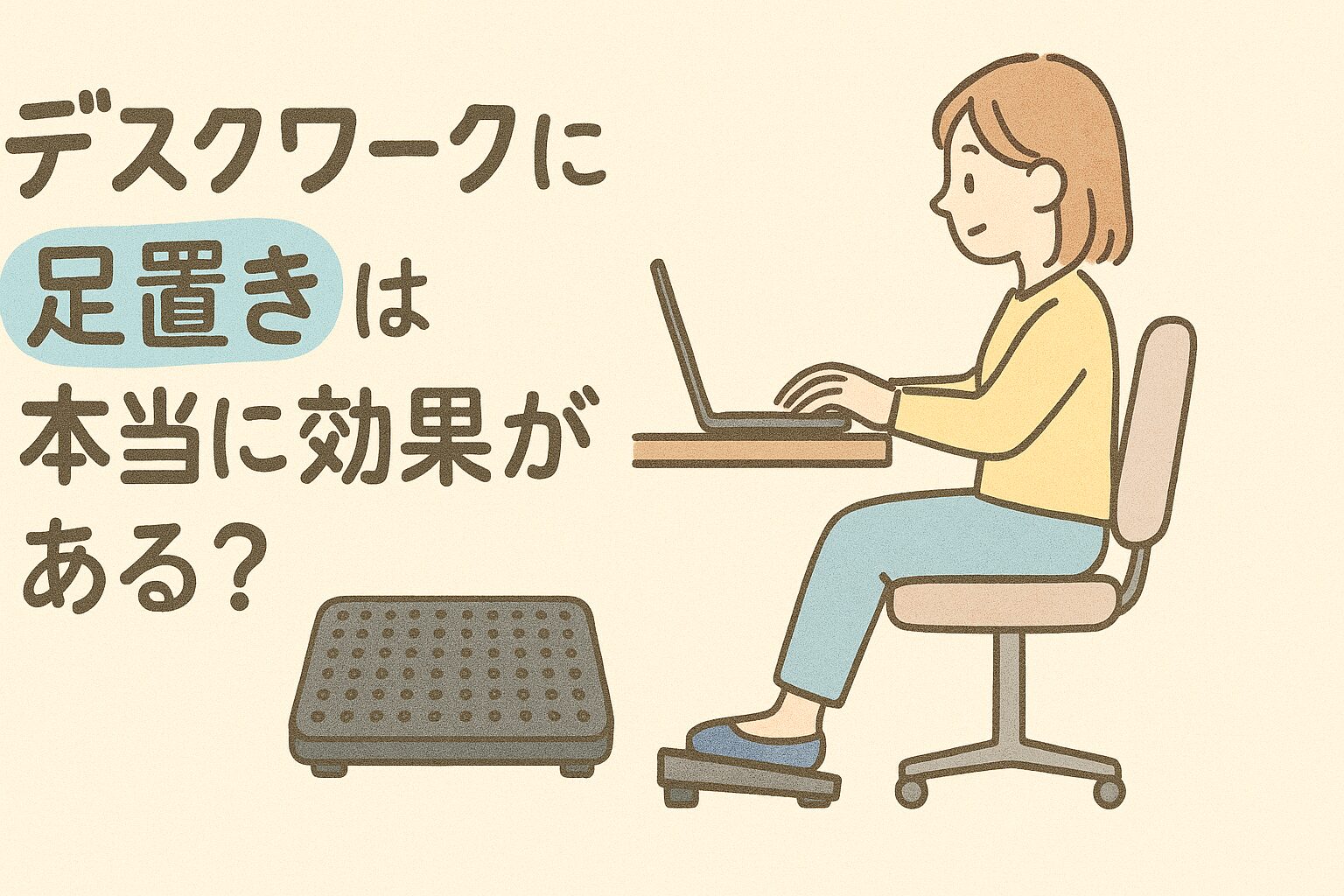

角度が変えられるフットレスト

「立ち作業」だけでなく「座り作業」の快適さも大切です。

特に小柄な方は椅子を高くすると足が床につかず、太ももの裏が圧迫されやすくなります。

フットレストを置くことで足をしっかり支え、姿勢が安定しやすくなるんです。

また、立ち作業中に片足をフットレストに軽く乗せて体重を分散させると、腰への負担を軽減できる効果も期待できますよ。

座り・立ちどちらの姿勢でもサポートしてくれる、まさに“縁の下の力持ち”といえるアイテムです。

姿勢サポートで疲れにくく!

こちらの記事もおすすめです!

スタンディングデスクのよくある質問

ここからは、スタンディングデスクに関する「よくある質問」にお答えします。

購入前に知っておきたいポイントを、わかりやすくまとめました。

Q1.スタンディングデスクで本当に痩せますか?

スタンディングデスクを使うだけで劇的に痩せることはありません。立っているときの消費カロリーは座っているときより少し多いのは事実ですが、ウォーキングなどの運動に比べるとわずかな差です。

ただし、立つことで自然に足踏みをしたり、姿勢を変えたりと体を動かす機会が増えるのはメリットです。その結果、1日の活動量が少しずつ増え、健康維持や体調改善につながる可能性があります。

スタンディングデスクは「ダイエットの主役」ではなく、「健康習慣を後押しするサポーター」と考えるのがおすすめです。

Q2.1日に何時間くらい立つのが理想ですか?

大切なのは「合計時間」よりも「リズム」です。専門家は1日に合計2〜4時間程度立つことを推奨していますが、連続して長時間立ち続けるのは逆効果になることもあります。

おすすめは「座る時間:立つ時間=2:1」のペース。たとえば「60分座ったら30分立つ」を1セットにし、これを数回繰り返すイメージです。タイマーを使って区切ると続けやすく、無理なく習慣化できます。

Q3.スタンディングデスクに危険性や健康への悪影響はありますか?

使い方を間違えると体に負担がかかる場合があります。特に「立ちっぱなし」は要注意です。足のむくみや腰痛の悪化、場合によっては静脈瘤など血管の病気を引き起こすリスクも指摘されています。

また、高さが合わないまま使うと肩こりや首の痛みの原因になります。ただし、「正しい高さ設定」「疲労軽減マットの活用」「こまめな立ち座りの切り替え」といった基本ルールを守れば、こうしたリスクは十分に防げます。

持病がある方は、念のため医師に相談してから導入すると安心です。

Q4.手動式と電動式、どちらがおすすめですか?

それぞれにメリットがあります。コストを抑えたい方や設置スペースを優先したい方には手動式やガス圧式でも十分ですが、「切り替えが面倒」と感じる方には電動式がおすすめです。

電動式ならボタンひとつで高さを変えられるので、忙しいときでも負担にならず、自然と立ち座りを切り替えられます。結果的に昇降機能をきちんと使うようになり、健康効果も実感しやすいはずです。

価格はやや高めですが、長く使うことを考えれば十分価値のある選択肢です。

まとめ:スタンディングデスクは正しく使えば在宅ワークの大切な相棒に!

「スタンディングデスクはやめたほうがいい」という声は、正しい部分もあれば、誤解による部分もあります。

使い方を間違えれば、確かに体に負担をかけてしまいますが、正しい知識と工夫があれば、在宅ワークを支えてくれる大切な相棒となる存在です。

- 自分に合った昇降方式を選ぶ

- 足腰を守るマットやフットレストを取り入れる

- 立ちと座りを無理なく切り替える

この3つを意識するだけで、スタンディングデスクは「使いにくい家具」ではなく「働きやすい環境をつくる道具」へと変わります。

在宅での仕事は、毎日の積み重ねだからこそ体への影響も大きいもの。だからこそ、道具を味方につけて負担を軽くすることが、長く続けるための何よりの投資になります。

「まずは1台試してみたい」という方は、定番のFLEXISPOT E7などからチェックしてみるのもおすすめですよ。

スタンディングをうまく活用して、在宅ワークを快適にこなしましょう。

初めてのスタンディングデスクに迷ったら、まずは信頼のある定番モデル、FlexiSpot E7を試してみてください。

昇降が静かで使いやすいメモリー機能もあり、多くのレビューサイトで「頑丈でしっかりしている」「一日中使っても安定感がある」と高評価されています。