ブルーライトカットフィルムは意味がないのでしょうか。

手軽な疲れ目対策として「ブルーライトカットフィルム」を使う人も多いですが、その効果については意見が分かれています。

「意味がないらしい」という声や、眼科の公式サイトで「科学的根拠は十分でない」と示されることもあり、不安になった方もいるかもしれません。

しかし、ブルーライトカットフィルムがまったく役に立たないわけではありません。

この記事では、なぜ「意味がない」という声があるのか、その理由を解説していきます。

そのうえで、フィルムに期待できる点や、より根本的に目や体の負担を軽減するための方法についても具体的にご紹介します。

この記事を読み終える頃には、自分に合った対策が見つかり、明日からの生活がより快適に感じられるはずです。

「意味ないって聞いたけど…実際どうなの?」

ブルーライトカットフィルムは“貼るだけ”の簡単対策。

でも、どうせ貼るなら「色味が変わりにくい」「反射が少ない」ものが安心です。

こちらの商品は万が一貼り付けに失敗しても無料で交換ができるので、まずはお試しで使ってみたい方にもぴったりです。

ブルーライトカットフィルムは意味ない?「疲れ目」の真相とは

ひたすらパソコンに向かう毎日。夕方になると画面の文字がぼやけたり、肩や首がガチガチにこわばったりすることもあると思います。

そんなとき頼りたくなるのが「ブルーライトカットフィルム」です。

しかし専門家の間では、その効果を疑問視する声が少なくありません。

ここでは「意味がない」と言われる背景にある科学的な事実や、眼科医が「フィルムだけに頼らないで」と呼びかける理由を整理します。

「ブルーライトカットフィルムは意味ない」と言われる3つの科学的根拠

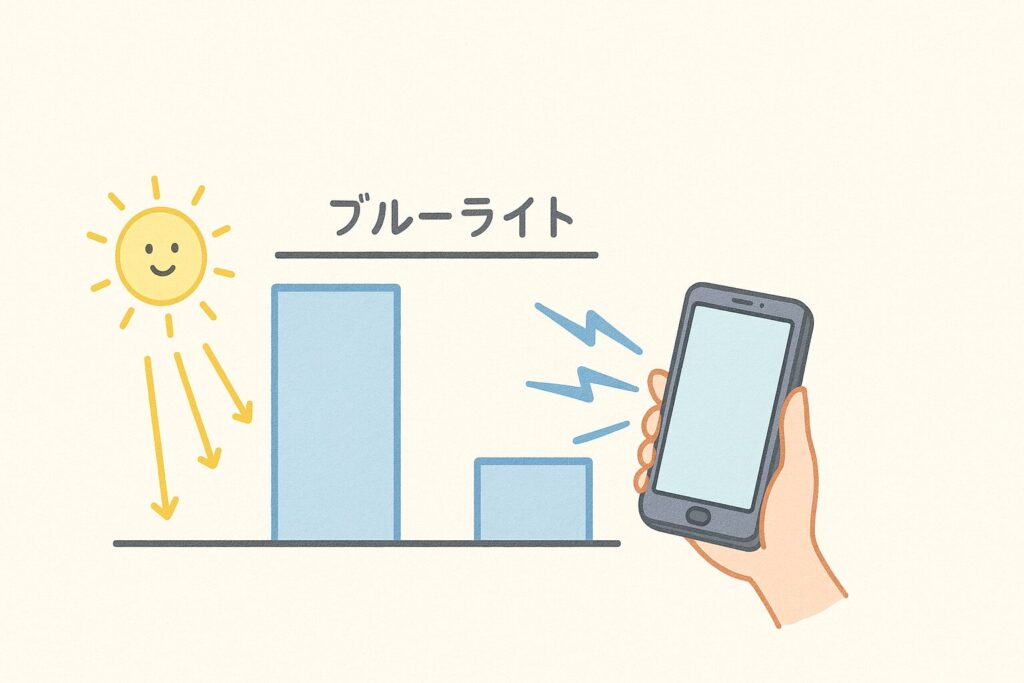

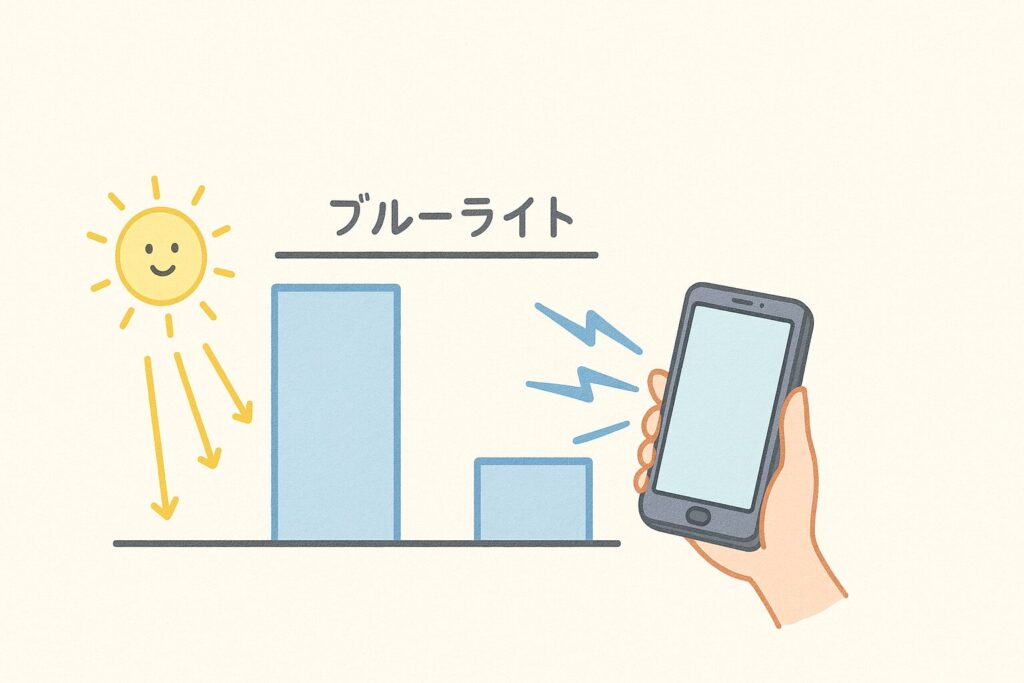

ブルーライトカットフィルムに懐疑的な声があがる一番の理由は、私たちが普段使っているパソコンやスマホから放たれるブルーライトの量そのものが実はそれほど多くないという事実にあります。

日本眼科学会などの専門機関の見解によると、デジタル画面から出るブルーライトの強さは、晴れた日の屋外はもちろん、曇りの日に窓際で浴びる自然光よりもずっと弱いレベルです。

私たちは太陽の下で生活する中で、ずっと昔からブルーライトを浴びてきました。

そのため、暮らしの中にある光の一部であるデジタル機器の光だけを、ことさらに問題視するほどの科学的な裏付けは、今のところ十分ではないと考えられているのです。

次に、目の疲れを軽くするというデータが不足しているという点も、知っておきたいポイントです。

2021年に行われたこれまでの複数の研究結果をまとめた分析では、ブルーライトをカットするメガネを使っても、目の疲れが和らぐというはっきりとした証拠は見つからなかったと報告されています。

そもそも目の疲れの主な原因は、ブルーライトという光の種類そのものではありません。

長時間同じ距離を見続けてピントを合わせる筋肉が凝り固まることや、画面に集中してまばたきが減り目が乾くことのほうが大きいとされています。

フィルムを貼っても、こうした根本的な体の使い方に変化がなければ、疲れは取れにくいんです。

そして、特に知っておきたいのが、子どもへの影響です。

太陽の光に含まれるブルーライトには、私たちの体を目覚めさせ、日中の活動リズムを整える大切な役割があります。

特に成長段階にある子どもたちにとって、日中に適度な光を浴びることは、健やかな心と体の発育のために欠かせません。

そのため、日中から過剰にブルーライトを遮断してしまうと、かえって体の自然なリズムを乱してしまうかもしれない、という心配の声が小児科の専門家などから上がっています。

こうした背景から、「目の健康を守る万能アイテム」としてフィルムに期待しすぎるのは少し早いのかもしれない、というのが「意味ない」と言われる主な理由です。

眼科医も指摘。フィルムに過度な期待は禁物なワケ

多くの眼科医がブルーライトカットフィルムの利用に慎重な姿勢を見せるのは、「重大な目の病気を防ぐ効果が証明されていない」という点が大きいからです。

インターネット上では「ブルーライトは失明の原因になる病気のリスクを高める」といった不安を煽る情報も見られますが、現時点の医学では、スマホやPCの光がそうした病気の直接の引き金になるという確かな証拠はありません。

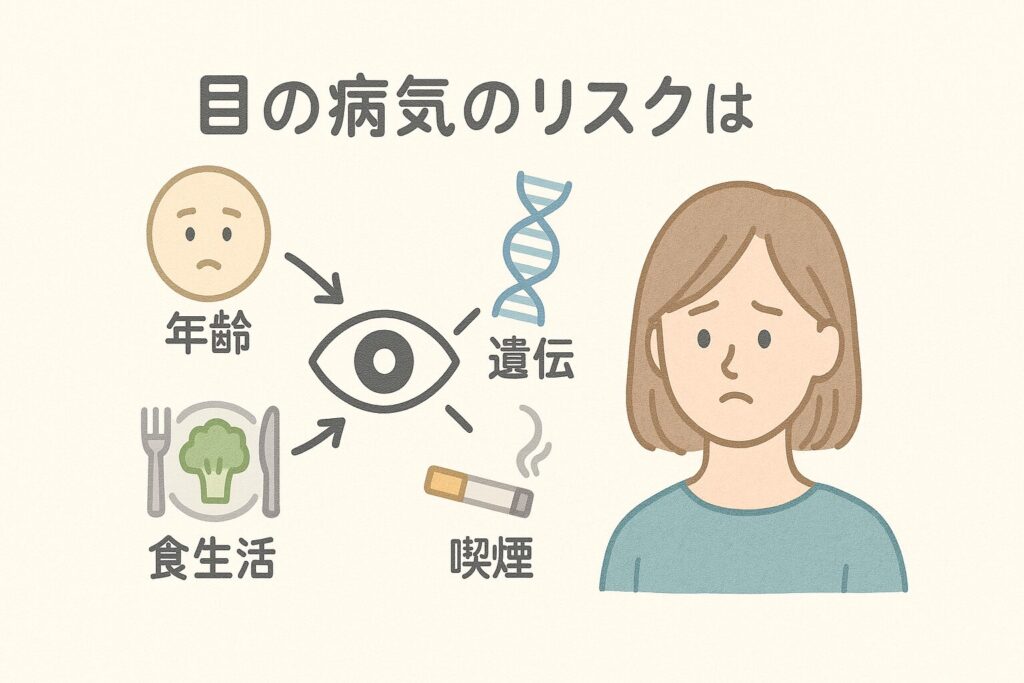

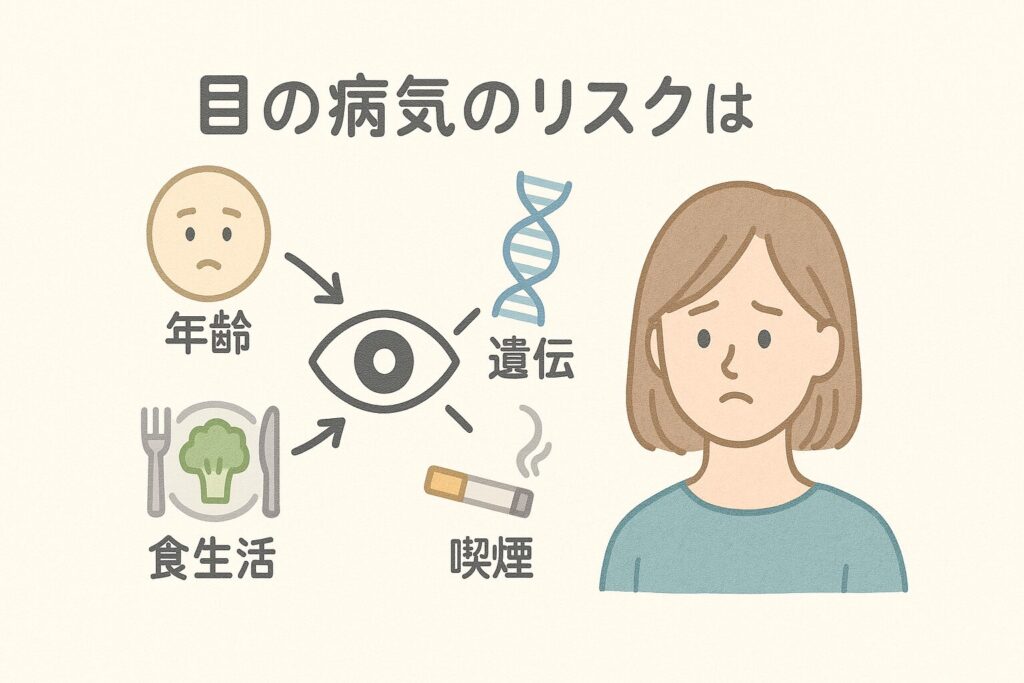

目の病気のリスクは、むしろ年齢や遺伝、食生活、喫煙といった、日々の生活習慣の積み重ねの方が大きく影響すると考えられています。

ですから、「フィルムを貼っているから大丈夫」と安心しきってしまい、本来見直すべき生活習慣への意識が薄れてしまうのは、本末転倒になりかねないんです。

そしてもう一つ、専門家が心配しているのが、私たちの自己判断による受診の遅れです。

目のしょぼしょぼ感やかすみ、痛みといった症状は、単なる疲れ目だと軽く考えがちです。

ですが、中には緑内障や白内障といった、早期発見・早期治療が大切な病気が隠れている可能性も否定できません。

もしフィルムを貼って「何となく楽になった気がする」ことで、「まあ、いっか」と眼科へ行くタイミングを先延ばしにしてしまったら…。

その「まあ、いっか」が、後々大きな後悔につながることを医師たちは懸念しているんです。

忘れてはならないのは、ブルーライトは単純な「悪者」ではないという事実です。

日中の時間帯に自然なブルーライトを浴びることで、私たちの体は「今は活動する時間だ」と認識し、体内時計のスイッチを入れます。

これが、夜になると自然に眠くなるリズムを作っているのです。

一日中ブルーライトをカットし続けることは、この体の正常なリズムをかえって狂わせてしまう可能性もゼロではありません。

こうした理由から、眼科医はまず、厚生労働省のガイドラインでも示されているような、こまめな休憩や部屋の明るさの調整といったより確実な対策をすすめています。

もし目の不調が続くようであれば、「フィルムで様子見」ではなく、一度専門医に相談することをおすすめします。

それでも利用者が語る「貼って良かった」という体感とは

科学的なデータとは裏腹に、「フィルムを貼ったら目のチカチカが楽になった」「夜にスマホを見ても前より眠りやすくなった気がする」といった声が少なくありません。

これは一体なぜなのでしょうか。

一つ考えられるのは、「お守りのような安心感」がもたらす心理的な効果です。

「これは目に良いものだ」と信じることで心がリラックスし、体もそれに反応して不調が和らいだと感じることがあります。

健康意識が高い人ほど、この前向きな気持ちがプラスに働きやすいんです。

また、物理的な理由としては「画面の眩しさそのものが和らいだ」という点も大きくあります。

ブルーライトカットフィルムは、画面の色味を暖色系に寄せたり明るさを抑えたりするため、光のギラつき(グレア)が減り、目への刺激がやわらぐ効果が期待できます。

そして、多くの方が実感しやすいのが「夜の過ごし方への影響」です。

夜、暗い部屋で強い光を浴びると、眠りを促すホルモン(メラトニン)の分泌が抑えられ、寝つきが悪くなるとされています。

フィルムによって光刺激が和らぐことで、リラックスしやすくなるんです。

つまり、「貼って良かった」という実感は、目の病気を防ぐといった効果ではなく、心理的な安心感やまぶしさの軽減、そして夜間の睡眠へのサポートといった感覚から生まれているのだと考えられます。

【貼る前に】ブルーライトカットフィルムのデメリットと後悔しないためのチェックポイント

ブルーライトカットフィルムが目の健康を守る万能薬ではないことは、少しずつ見えてきました。

それでも「夜のスマホ利用には良さそうだし、試してみる価値はあるかも」と感じているかもしれません。

ですが、その一歩手前でぜひ知っておいていただきたいことがあります。

それは、フィルムを貼ることで生じるいくつかのデメリットです。

せっかくお金を出して貼ったのに、「なんだか前より使いにくい…」「こんなはずじゃなかった」と後悔するのは避けたいですよね。

ここでは、購入してから気づきがちなフィルムの弱点について、正直にお伝えします。

特に、画面の見え方やほかの対策と比べたときのコストパフォーマンスについて、あなたの使い方に照らし合わせながら一緒に考えていきましょう。

画面の色味が変わる?クリエイティブな作業への影響

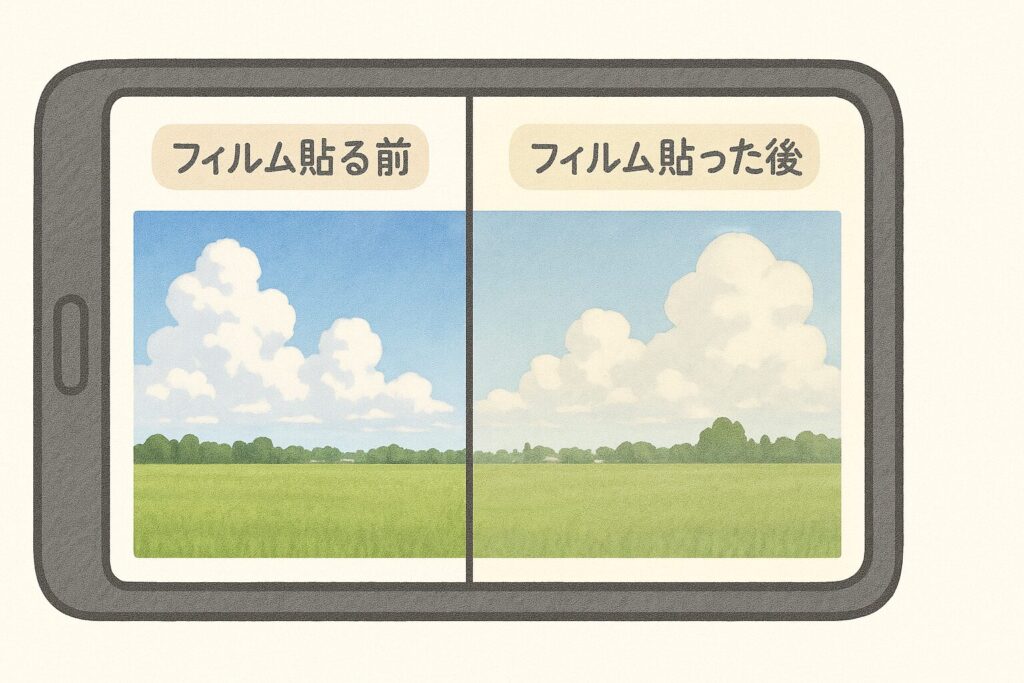

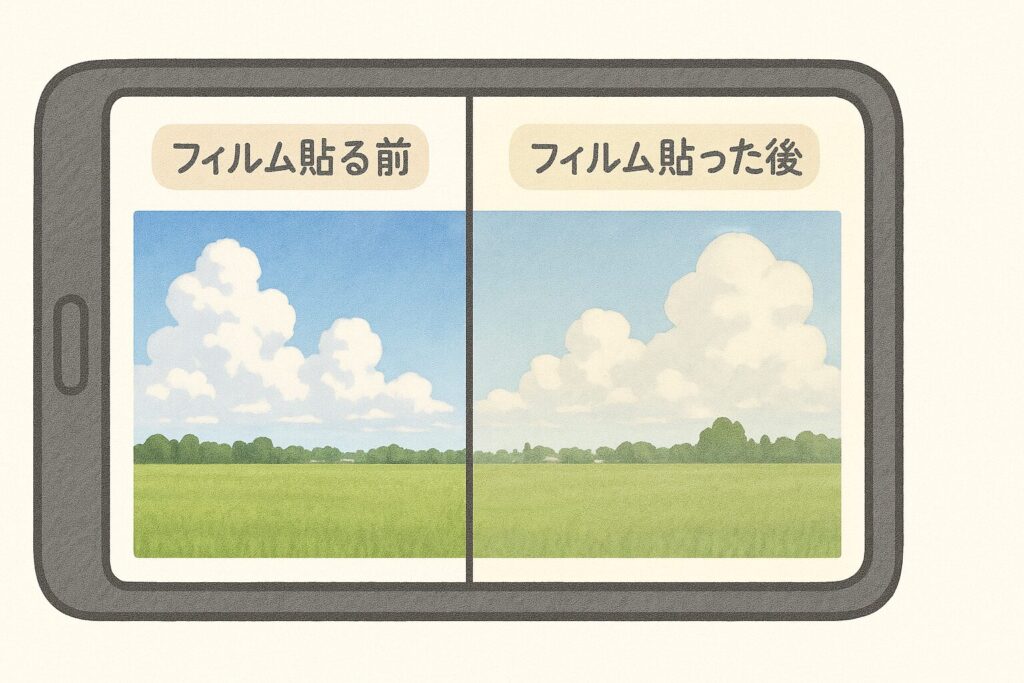

ブルーライトカットフィルムを貼るうえで最も分かりやすい変化が「画面の色味」です。

製品のカット率が高ければ高いほど、画面は全体的に黄色や茶色がかった、暖色系の色合いに見えるようになります。

これは青色の光を意図的に遮っていることから起こる現象なんです。

普段のメールチェックやネットニュースを読む程度であれば、最初は違和感があっても次第に慣れてしまうかもしれません。

しかし、少しでも「色」の正確さが求められる仕事をしているなら、この変化は無視できない問題になります。

例えば、クライアントに提出するプレゼンテーション資料を作成しているとき。

あなたが選んだコーポレートカラーの青色が、フィルム越しの画面では少しくすんだ色に見えてしまうかもしれません。

あるいは、子どものために選んでいる洋服の色が、ECサイトで見た印象と実物で全然違ったという経験はありませんか?

写真の編集や趣味でイラストを描く方ならなおさらです。

自分では完璧な肌色に調整したつもりが、フィルムを貼っていない人の画面で見ると、不自然に青白い顔色になっていた、ということも起こり得ます。

このように、色の正確性が求められる作業においては、フィルムは思わぬ判断ミスを招く原因になりかねません。

もしあなたの仕事や生活にそうした場面が少しでもあるのなら、「高カット率=高性能」と安易に飛びつくのではなく、色の変化が少ない低カット率のものを選ぶか、作業中はナイトモードをオフにするなど、使い分けを考える必要があります。

実はコスパが悪い?ほかの対策方法との比較

「少しでも楽になるなら」と考えると、数千円のフィルム代は必要な投資に思えるかもしれません。

ですが、品質の良いフィルムはスマートフォン用でも2,000円〜3,000円、パソコン用となるとそれ以上になることがあります。

もし気泡が入って貼り直しに失敗したり、使っているうちに傷や汚れが目立ってきたりすれば買い替えが必要です。

自宅のパソコン、自分のスマホ、さらには家族の分まで…と考えると、トータルでの出費は意外と大きなものになる可能性があります。

ここで比較したいのが、ほかの眼精疲労対策です。

パソコンやスマホに標準搭載されている「ナイトモード」や「夜間モード」の設定はもちろん無料です。

20分に一度、窓の外を眺める「20-20-20ルール」もお金は一切かかりません。

部屋の照明を調整したり、まばたきを意識したりすることも同様です。

これらはフィルムと違ってお金をかけずに、眼精疲労の根本的な原因に直接アプローチできる方法です。

もちろんフィルムには「画面を物理的に保護する」という役割もあります。

ただし「目の負担を和らげる」という点に限って考えると、数千円を払う価値があるかどうかは慎重に見極めたいところです。

まずは無料でできる対策を一通り試し、それでもなお「画面のギラつきが気になる」と感じたときにフィルムの購入を検討するのがおすすめです。

この順番で考えることで、無駄な出費を避けつつ、コストパフォーマンスの高い選択ができるはずです。

フィルムだけじゃない!在宅ワーカーにおすすめのブルーライト対策5選

ブルーライトカット対策はフィルムだけではありません。

目の疲れや肩こりは、ブルーライトという光の問題だけでなく、長時間のデスクワークという働き方そのものに原因が潜んでいます。

だとしたら、取り組むべきは日々の暮らしの中のちょっとした「習慣」の見直しです。

ここでは、この記事を読みながらすぐにでも始められる、具体的で効果が期待できる5つの対策をご紹介します。

どれも難しいことではなく、忙しい毎日にも無理なく取り入れられるものばかりです。

一つひとつを丁寧に実践することで、きっと体の変化を感じられるはずですよ。

① PC・スマホの「ナイトモード」を賢く活用する

まず、絶対に試してほしいのが、お使いのパソコンやスマートフォンに標準で搭載されている「ナイトモード(またはNight Shift、夜間モードなど)」の活用です。

これは、ブルーライトカットフィルムとほぼ同じように、画面から発せられるブルーライトをソフトウェアで抑制し、表示を暖かい色合いに変えてくれる機能となっています。

何より追加費用が一切かからないのが最大の魅力です。

多くの場合、「設定」メニューから簡単に見つけることができ、一度オンにしておけばあとは自動で働いてくれます。

例えばWindowsなら「夜間モード」、MacやiPhoneなら「Night Shift」という名前で設定項目があります。

素晴らしいのは、日の入りから日の出までの時間帯だけ自動でオンにする、といったスケジュール設定ができることです。

これにより、日中の作業中は色の変化を気にすることなく、夜、子どもが寝たあとのリラックスタイムや、寝る前のちょっとした調べ物の際には、自然に目に優しい画面で操作できるんです。

まさに、オンとオフの切り替えが大切な在宅ワーカーのライフスタイルにぴったりの機能です♪

フィルムを貼る前に、まずはこちらを試してみてください。

夕方以降、いつも感じていた画面の眩しさが和らぎ、夜のデジタル機器との付き合い方が少し快適になるかもしれないですよ。

こちらの記事もおすすめです!

② 20分に1回、20秒遠くを見る「20-20-20ルール」

次に紹介するのは、眼科医も推奨する目の疲れを和らげるための具体的な行動習慣「20-20-20(ニーマル・ニーマル・ニーマル)ルール」です。

これは、アメリカ眼科学会などが提唱しているもので、やり方はとてもシンプルなんです。

「20分間スクリーンを見続けたら、20フィート(約6メートル)以上離れた場所を、20秒間眺める」というものです。

私たちの目のピントを合わせる筋肉は、近くの画面を見続けている間ずっと緊張し続けています。

この緊張が、目の疲れや肩こりの大きな原因となります。

この20-20-20ルールは、その筋肉を意識的にリラックスさせるための、いわば目のストレッチなんです。

「20分ごと」と聞くと、集中しているときには難しく感じるかもしれません。

でも、厳密でなくても大丈夫です!

仕事のキリが良いタイミングで意識して窓の外の景色を眺めたり、部屋の向こうの壁に掛かったカレンダーに目を移したりするだけでも効果が期待できます。

タイマーをセットするのも良い方法です。

その20秒間はただ遠くをぼーっと眺めるだけ。そのついでに、ぐーっと背伸びをしたり肩を回したりすれば、体全体の血行も良くなります。

ブルーライトをカットすること以上に、この「ピント調節筋を休ませる」という行為は、目の疲れを根本から和らげるために非常に重要です。

お金もかからず場所も選ばないこの習慣を、ぜひ日々のルーティンに取り入れてみてください。

③ 部屋の照明を見直して目の負担を減らす

ワーキングスペースの「光の環境」は、目の疲れに直接影響します。

もし、部屋全体の照明が暗い中でパソコンの画面だけが煌々と明るい状態だとしたら、目はその明るさの差に順応しようと常に頑張り続けることになります。

これが、知らず知らずのうちに疲労を蓄積させる原因になるのです。

理想は、画面の明るさと部屋全体の明るさの差が、なるべく少なくなるように調整することです。

まずは、部屋の照明が直接画面に映り込んでギラギラしていないかチェックしてみてください。

もし照明が映り込んでいるなら、パソコンの角度を変えたりデスクの配置を見直したりするだけで、かなり楽になるはずです。

また、日中の明るい時間帯に窓を背にして作業するのも、画面との輝度差が大きくなるため、あまりおすすめできません。

ブラインドやカーテンで、部屋に入る光の量を調整する工夫も有効です。

手元が暗いと感じる場合は、部屋の天井照明だけでなく、デスクライトを補助的に使うのも良い方法です。

その際、ライトの光が直接目や画面に当たらず、書類やキーボード周辺を優しく照らすように配置するのがポイント。

少しの工夫で、目が楽になる作業環境は作れます。

フィルムを貼る前に、まずは身の回りの「光」を見直してみましょう。

目に優しいと評判のデスクライトはコチラ!

④ 意識的な「まばたき」でドライアイ対策

パソコン作業に集中していると、自分でも気づかないうちに、まばたきの回数が普段の半分以下にまで減ってしまうと言われています。

まばたきは、目の表面を涙の膜で潤し、乾燥やゴミから守るための大切な生理現象です。

その回数が減れば、当然、目は乾いてしまいます。

目の表面が乾くと、しょぼしょぼしたりゴロゴロとした異物感があったり視界がかすんだりと、様々な不快な症状、いわゆるドライアイを引き起こします。

これはブルーライトの問題とはまた別の物理的な目の問題です。

対策は実にシンプルで「意識してまばたきをすること」です。

バチバチと大げさにする必要はありません。

時々ゆっくりと深く、まぶたを閉じて開く。

それだけでも涙が目の表面に行き渡り、乾きを癒してくれます。

パソコンのモニターの隅に「まばたき!」と書いた付箋を貼っておくのも、原始的ですが意外と効果がありますよ。

また、空気が乾燥する季節には、加湿器を使って部屋の湿度を適切に保つことも、目の乾燥を防ぐうえでとても大切です。

暖房や冷房の風が直接顔に当たらないように風向きを調整するだけでも、目の潤いは保たれやすくなります。

目の表面が潤っているだけで、疲れの感じ方は大きく変わるものです。

ぜひ、今日から意識してみてください。

⑤ 栄養バランスの取れた食事と十分な睡眠

これまで、目やその周りの環境に対する直接的なアプローチをお話ししてきましたが、最後に最も根本的で大切なことをお伝えします。

それは、私たちの体そのものを内側から健やかに保つことです。

目の健康も、体全体の健康と切り離しては考えられません。

特にバランスの取れた食事と質の良い睡眠は、目の疲れを回復させるための土台となります。

食事に関しては、目の健康維持に役立つとされる栄養素を意識的に取り入れてみましょう。

例えば、にんじんやカボチャ、ほうれん草などに多く含まれるビタミンAは、目の粘膜を健康に保ち、暗い場所での視力を助ける働きが期待できます。

また、緑黄色野菜に含まれるルテインや、ブルーベリーなどに含まれるアントシアニンといった成分も、目の健康サポートで注目されています。

まずは日々の食事に彩り豊かな野菜や果物を一品プラスすることから始めてみましょう。

どうしても難しい場合は、サプリメントを取り入れると良いですよ。

画面越しの疲れ目だけでなく、目の内側からもしっかりケアしたいなら、ルテイン補給が有効です。

多くの人に選ばれているサプリメント「めぐみのルテイン30」なら安心してお試しできます。

\ 初回限定76%OFF /

そして、何よりも重要なのが睡眠です。

家事や育児、仕事に追われると、つい自分の睡眠時間を削ってしまいがちですが、目も体の一部。

日中に酷使した目の細胞が修復されリフレッシュされるのは、眠っている間だけです。

たとえ短い時間でも、少しでも深く質の良い睡眠をとる工夫をしてください。

寝る前のスマホ時間を減らすことも有効な方法です。

【結論】あなたの使い方に合った疲れ目対策の選び方

ここまで、ブルーライトカットフィルムの効果の真相から具体的な代替案まで様々な情報をお伝えしてきました。

「結局、自分にはどれが合うの?」その答えを見つけるために、ここからはライフスタイルや悩みに合わせた対策の組み合わせを整理していきます。

正解は一つではありません。

あなたの生活に寄り添った「疲れ目対策プラン」を一緒に探していきましょう。

夜のスマホ利用が多いなら「睡眠対策」を意識

もし悩みの中心が「日中の目の疲れ」ではなく、「夜にスマホを見ると寝つきが悪い」「夜更かしした翌朝のダルさがツラい」といった睡眠に関することなら、ブルーライトカットフィルムは試してみる価値があります。

ブルーライトカットフィルムに「目の疲れを直接やわらげる効果」があるという確かな証拠はありません。

ただし、夜に浴びるブルーライトが、眠りを促すホルモン(メラトニン)の分泌を妨げる可能性があることは広く知られています。

一日の終わりに、ベッドで動画を見たりネットをしたりする時間が息抜きになっている方も多いと思います。

その習慣を無理にやめるのがストレスになるくらいなら、少しでも睡眠への影響を和らげる工夫をする方が現実的です。

その際、スマートフォンの「ナイトモード」設定をオンにしたうえでさらにフィルムを貼ることで、二重の対策となり、より安心感が得られるかもしれません。

この場合、フィルムは「疲れ目を治すもの」としてではなく、「眠りをサポートする補助ツール」として活用するのが賢い使い方です。

日中の作業がメインなら「総合的な対策」を重視

一方で、悩みが「夕方になると目がかすんで、パソコンの画面を見るのがツラい」「慢性的な肩こりや頭痛に悩まされている」といった日中のデスクワークに起因するものであれば、優先すべき対策はフィルムではありません。

日中の目の疲れの主な原因は、ブルーライトそのものよりも長時間同じ姿勢でピントを合わせ続けることによる「筋肉の緊張」と、まばたきの減少による「目の乾燥」です。

これに対してフィルムができることはほとんどないんです。

効果が期待できるのは以下の3つです。

- 20分ごとに20秒間遠くを見る「20-20-20ルール」

- 意識的なまばたきで目を潤す

- 照明を整えて作業環境を快適にする

こうした無料でできる総合的な工夫こそが最も実感しやすい改善策となります。

まずはこれらを一週間ほど徹底してみてください。

夕方の疲れ方が以前と変わるのを実感できるはずです。

そのうえで、どうしても画面のギラつきが気になる場合にだけ、反射を抑えるタイプの保護フィルムを検討する、という順番が最も合理的で根本的な解決につながります。

こちらの商品は万が一貼り付けに失敗しても無料で交換ができるので、まずはお試しで使ってみたい方にもぴったりです。

ブルーライトカットフィルムに関するよくある質問

ここでは、ブルーライトカットフィルムを利用するうえでよくある質問をQ&A形式でまとめました。

Q1. 100円ショップのブルーライトカットフィルムでも効果はありますか?

100円ショップの製品でも、ブルーライトをカットする機能を持つものはあります。

ただ、どれくらいのカット率なのか、どの光の波長に対応しているのかといった詳しい性能が書かれていないことが多く、効果は未知数です。

また、フィルム自体の透明度が低くて画面が見づらくなったり、すぐに傷がついたり空気が入ったりと、使い心地の面でストレスを感じる可能性もあります。

画面の傷防止と割り切るならアリですが、「少しでも目に優しく」と考えるなら、性能表示がしっかりしたメーカー品を選ぶ方が安心です。

Q2. 子どものスマホに貼るべきか迷っています。

専門家は、子どもが日中にブルーライトカットのメガネやフィルムを使うことには慎重な意見を持っています。

太陽の光に含まれる自然なブルーライトは、子どもの体のリズムを整え、成長を促すために大切な役割があるからです。

フィルムを貼ることよりも、まずは「ゲームは1日1時間まで」「夜9時以降はスマホに触らない」といった、家庭内でのルール作りを優先する方が、子どもの目の健康にとってはるかに重要です。

使用時間や使い方をコントロールすることが根本的な対策になります。

Q3. フィルムを貼ると、逆に目が疲れることはありますか?

はい、残念ながらそうしたケースもあります。

製品によっては、フィルムのせいで画面に自分の顔や照明が映り込みやすくなったり、透明度が低くて文字がにじんで見えたりすることがあります。

見えにくいものを一生懸命見ようとすると、目は余計な力を使うことになり、かえって疲れが増してしまうのです。

また、画面の色合いが不自然に変わることで、違和感を覚えて疲れてしまう人もいます。

もし「貼ってからの方が疲れるかも」と感じたら、そのフィルムはあなたに合っていないのかもしれません。

Q4. カット率が高いほど良いフィルムなのでしょうか?

必ずしもそうとは限りません。

カット率を高くすればするほど、画面は黄色っぽく、そして暗くなります。

ネットサーフィンや連絡のやり取りくらいなら問題ないかもしれません。

しかし、写真の色を正確に見たいときや、きれいな映像を楽しみたいときには大きなデメリットになります。

また、日中の明るい部屋で使うと、画面が見えにくくてストレスになることも。

夜寝る前の利用がメインなら高めのカット率、日中も使うなら色の変化が少ない30~50%程度のもの、というように、ご自身の使い方に合わせて選ぶのが正解です。

まとめ:ブルーライトカットフィルムと賢く付き合おう

ここまで、「ブルーライトカットフィルムは意味ない」と言われる背景について掘り下げてきました。

結論をシンプルにまとめると、フィルムが目の疲れや病気を直接的に防ぐという科学的な証拠は現時点では不十分です。

ですが、画面の眩しさを和らげたり、特に夜、就寝前にスマホなどを使う際の睡眠への悪影響を和らげる手助けになる可能性はあります。

大切なのは、フィルムをお守りのような「プラスアルファの対策」と位置づけ、頼り切らないこと。

本当にあなたの体を楽にするのは、日々の小さな習慣の見直しです。

- PCやスマホの「ナイトモード(夜間モード)」をONにする

- 20分作業したら、20秒間、窓の外など遠くを眺める

- 意識してまばたきの回数を増やし、部屋が乾燥しないように気をつける

フィルム一枚に頼るのではなく、こうした総合的なケアで大切な目をいたわってあげてくださいね。

そのうえで、「外側からの対策」にはPC用ブルーライトカットフィルム、「内側からのサポート」にはルテインサプリのようなアイケア習慣を取り入れると安心です。

日々の生活に合わせて、無理なく続けられる方法を選んでみてください。

\ 初回限定76%OFF /